尿蛋白とは?出やすい人の特徴・原因と管理栄養士が教える食生活改善のポイント

「尿蛋白」が出たと診断されて不安に感じていませんか?

尿蛋白は腎臓の健康状態を把握する手がかりとなる所見です。原因を知り、食事や生活習慣を工夫することで改善が期待できます。

本記事では、尿蛋白が高くなる原因や放置したときのリスクをわかりやすく解説。今日から取り入れやすい管理栄養士の食事アドバイスまでご紹介します。

NOSH MAGAZINEでは、他にも食生活を豊かにする健康情報をお届けしています。ぜひチェックしてみてください。

おすすめの記事はこちら

※本記事は、あくまで一般的な健康情報の提供を目的としています。健康診断で尿蛋白を指摘され、まだ医療機関を受診していない場合は、早めに医師に相談しましょう。また、すでに病気の診断や治療を受けている方は、主治医の指示を優先してください。

尿蛋白とは?検査でわかることをわかりやすく解説

尿蛋白とは何か、また検査結果が示す意味をわかりやすく解説します。検査結果への理解を深めたい方はぜひご覧ください。

尿蛋白が出る仕組み

腎臓には、血液中から「いるもの」「いらないもの」を仕分ける役割があります。体に必要な栄養や水分は残しつつ、不要になった老廃物を尿として出しているのです。

本来タンパク質は体にとって「いるもの」なので、尿に出ないよう守られています。

ところが、腎臓に負担がかかったり傷ついたりすると仕分けがうまくいかず、タンパク質が尿中に漏れ出ることがあります。

こうして尿の中に出てきたタンパク質が「尿蛋白」です。

尿蛋白と診断される意味

健康診断で尿蛋白があると指摘されるのは、血管が普段どおりに働けていないサインだと考えられています。

腎臓の血管に不調がある場合、全身の血管に負担がかかり心臓病や脳卒中などの病気と関係する可能性*¹が指摘されているためです。

腎臓の異常は自覚症状が出にくく、気づいたときには病気が進んでいる場合*²もあります。健診や尿検査で早めに確認し、かかりつけ医などに相談しましょう。

放置してはいけない尿蛋白のサイン

健康な尿は泡ができてもすぐに消えますが、長く消えずに残る場合、一因として尿蛋白が考えられることがあります。

ただしあくまで目安です。自己判断せず、健診や尿検査で正確に確認し、必要に応じて医師に相談しましょう。

尿蛋白の正常値と判定の見方【一覧】

尿蛋白の正常値は「陰性」で、それ以外の判定項目は以下の通りです。

| 検診判定 | 対応 |

|---|---|

| 尿蛋白 陽性(1+/2+/3+) | ①医療機関の受診を |

| 尿蛋白 弱陽性(±) | ②生活習慣の改善を |

| 尿蛋白 陰性(−) | ③今後も継続して検診受診を |

尿蛋白の正常値とは

| 検診判定 | 分類 | 対応 |

|---|---|---|

| 尿蛋白 陰性 | - | 今後も継続して検診受診を |

尿蛋白が「-(マイナス:陰性)」は正常値です。ただし、検査結果はあくまで現時点の状態を示しているため、引き続き健康診断を受診しましょう。

とくに肥満・メタボリックシンドローム・喫煙習慣・高血圧・糖尿病などがある方は、一般の方より慢性腎臓病(CKD)のリスクが高いことがわかっています*³。そのため正常値であっても定期的な健診や生活習慣の見直しを行うことが大切です。

尿蛋白「±(プラスマイナス)」とは

| 検診判定 | 分類 | 対応 |

|---|---|---|

| 尿蛋白 弱陽性 | ± | 生活習慣の改善を |

すぐに医療機関を受診する必要はなく、まずは食事のバランスを整えたり、適度な運動を取り入れるなど生活習慣を見直すことが大切です。

ただし高血圧、糖尿病、肥満などの生活習慣病がある場合は、腎臓の状態を詳しく確認するために医療機関に相談することをおすすめします。

尿蛋白「+(プラス)/2+/3+」とは

| 検診判定 | 分類 | 対応 |

|---|---|---|

| 尿蛋白 陽性 | 1+/2+/3+ | 医療機関の受診を |

腎臓の病気は自覚症状がほとんどないことが多く、「今は大丈夫」と放置してしまう人も少なくありません*³。

しかし、進行すると回復が難しくなることがあるため早めに医療機関を受診しましょう。

次項では放置した場合のリスクについて詳しく解説します。腎臓の健康を守るために、リスクを正しく理解しておきましょう。。

尿蛋白がプラスになるとどうなる?放置した場合のリスク

腎臓は病気になっても自覚症状はほとんどありません。そのため、症状が出た時には病気が進行している場合があります。

ここでは、尿蛋白が「プラス」と判定されたときに体で起こりやすい変化や、考えられる病気のリスクについてわかりやすく解説します。

体に起こりやすい変化

● 尿の泡立ち

健康な尿の泡はすぐに消えますが、尿蛋白が含まれる尿では泡が長く残ることがあります。

●むくみ

とくに顔や手足にむくみが出やすくなります。靴下の跡が残る、朝起きたときに目の周りが腫れているなどもむくみのサインです。

● だるさ

十分に休息をとってもすぐに疲れる・体が重いと感じるのもだるさのサインです。

放置した場合に考えられる病気リスク

尿蛋白が「+(プラス)/2+/3+」など尿の異常そのものが慢性腎臓病(CKD)を示す重要なサインです。慢性腎臓病は、病院や健診で行われる尿や血液の検査で腎臓の異常が確認され、その状態が少なくとも3カ月以上続くと診断*⁴されます。

慢性腎臓病を放置すると、次のリスクがあります。

慢性腎臓病の人では、そうでない人に比べて、透析治療が必要な状況に 10 倍以上なりやすく、脳卒中や心臓病の発症やそれによる死亡の危険が2倍以上になることが分かっています。

引用元:厚生労働省|標準的な健診・保健指導 プログラム(令和6年度)

忙しい場合でも放置せず、早めに医療機関で診察を受けましょう。

妊娠中に尿蛋白がプラスになった場合

妊娠中に尿蛋白が「+(プラス)/2+/3+」と出た場合は、腎臓に何らかの負担がかかっている可能性があります。必ず産婦人科やかかりつけ医に相談し、適切な管理を受けましょう。

尿蛋白がプラスになる原因と出やすい人

尿蛋白がプラスになる原因や、尿蛋白が出やすい人の特徴をわかりやすく解説します。

尿蛋白は日常生活のちょっとした変化でも出る場合があります。病気によるものかそうでないかを判定するためにも、医療機関での検査を受けましょう。

腎臓の病気

腎臓自体に何らかの異常がある場合、尿からタンパク質がもれやすくなります。慢性腎臓病(CKD)や糸球体腎炎などが代表例です。

特徴として、尿蛋白やむくみ、だるさなどの症状が出る傾向があります。

糖尿病・高血圧

血糖値や血圧が高い状態が長く続くと、腎臓の血管に負担がかかり尿蛋白が出やすくなります。初期は自覚症状がほとんどなく、健診や尿検査で偶然発見されることもあるでしょう。

一時的な原因(水分不足など)

脱水や激しい運動、発熱、強いストレスなど一時的な体の負担でも尿蛋白が出る場合があります。原因が解消されると尿蛋白は元に戻り、持続しません。

食べ物が原因となるケースも

肉や魚などタンパク質を大量に食べたあと、一時的に尿にタンパクが出るケースがあります。これは食事による一時的な変化で、健康な人でも起こり得ます。

女性に多い尿蛋白の原因

女性では、月経や月経直後に尿蛋白が出ることがあります。ただし、時間の経過とともに元に戻ることが多く、通常は問題ありません。

自分の尿蛋白が一時的なものか病気によるものか判断するためにも、医療機関で検査を受けましょう。

尿蛋白が気になる方へ|管理栄養士が提案する続けやすい食習慣

尿蛋白が気になるとき、まず心がけたいのは「減塩」です。

腎臓にはナトリウム(食塩)のバランスを整える役割もあるので、とりすぎが続くと負担になりやすいのです。ここでは、管理栄養士が日常生活で取り入れやすい減塩のコツや工夫をわかりやすく解説します。

日本人は世界的に見ても塩分を多くとりやすい傾向があり、厚生労働省の調査*⁵によると、1日の平均摂取量は約9.8g(男性10.7g、女性9.1g)。一方で、目標とされる量は男性7.5g未満、女性6.5g未満、高血圧予防には6g未満*⁶で、平均との差は2g以上もあります。毎日のちょっとした積み重ねでオーバーしてしまいやすい量です。

おすすめの記事はこちら

※本記事は、あくまで一般的な健康情報の提供を目的としています。健康診断で尿蛋白を指摘され、まだ医療機関を受診していない場合は、早めに医師に相談しましょう。また、すでに病気の診断や治療を受けている方は、主治医の指示を優先してください。

食塩量をチェックする習慣づくり

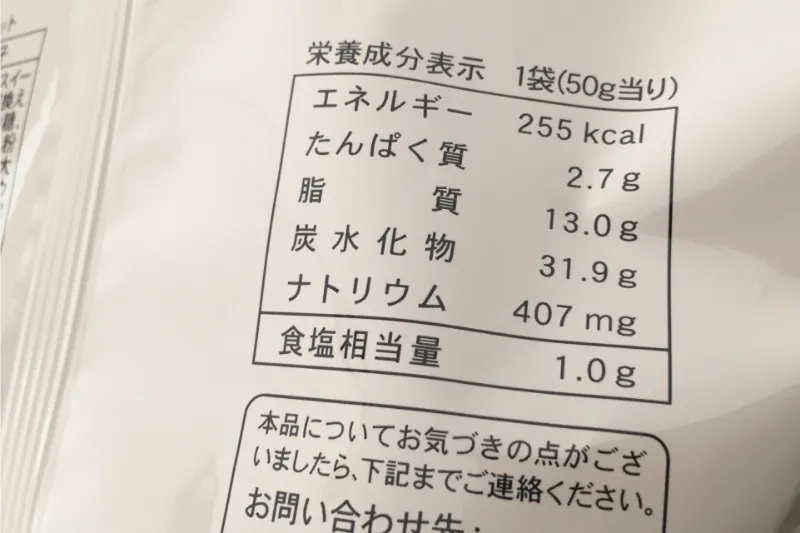

尿蛋白が気になる方は、まず自分が毎日どのくらい塩分をとっているかを知ることから始めましょう。食品のパッケージにある「食塩相当量」をチェックするのがおすすめです。

自炊以外で食べた加工食品や惣菜、外食メニューの食塩相当量をチェックすると、塩分のとりすぎを防ぎやすくなります。

自分の塩分量を知ることで「意外と多くとっていた」「これだけ多いんだ」と気づき、調整する意識が生まれます。さらに続けていくと「この商品はこのくらいの塩分だな」と目安がわかるようになり、料理の味つけや外食の選び方にも工夫しやすくなるでしょう。

▼注意▼

上記パッケージの栄養成分表示は「1袋(50gあたり)」なのでそのまま確認できますが、「100gあたり」と記載されている場合は、内容量に応じて計算します。

たとえば、内容量(例:300g)で食塩相当量が100gあたり1.0gなら、300gで3.0gの塩分をとることになります。

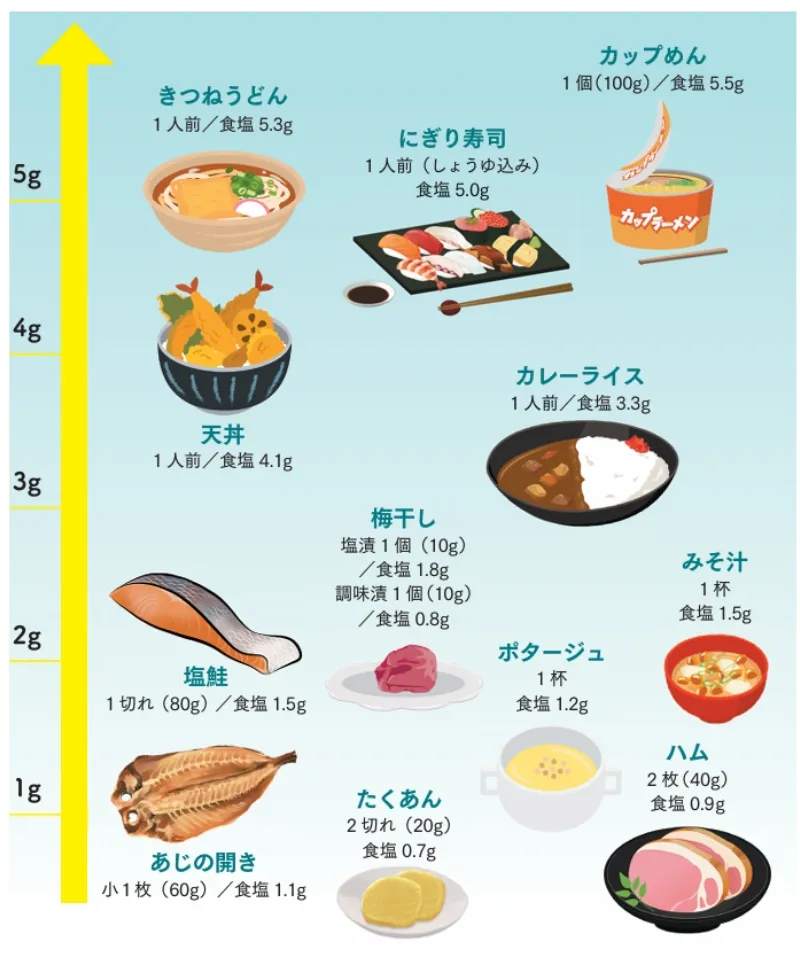

加工食品の食塩量には気をつけて

尿蛋白が気になる方にとって加工食品は塩分を多く含むものが多く、無意識にとりすぎてしまうことがあります。

そもそも加工食品は、保存性や味を高めるために多くの塩分が使用されている場合があります。毎日の食事に何気なく取り入れている食品でも塩分が多く含まれていることがあるため、注意が必要です。

▼塩分が多めの加工食品の例▼

- ハム・ベーコン・ソーセージなどの加工肉

- かまぼこ・ちくわ・はんぺんなどの練り製品

- 漬物や梅干し

- インスタントラーメン・カップ麺

- スナック菓子(味つけの濃いもの)

▼塩分量と食品▼

引用元:厚生労働省|ナトリウム(食塩)と カリウムを測って健康に – ナトカリ 手帳

材料や調味料、調理法を工夫する

材料や調理法などを工夫すると減塩による「味気なさ」を感じにくくできます。

以下の表に、材料を工夫するときのポイントをまとめました。

| 材料の工夫 | 代表的な例 |

|---|---|

| だしのうま味を生かす食材を使う | きのこ・昆布・かつお節・にぼし・トマト・白菜 |

| 香りのある食材を使う | しょうが・にんにく・しそ・三つ葉・みょうが・ハーブ |

| 刺激のある薬味・調味料を使う | わさび・からし・唐辛子・こしょう・カレー粉 |

| 酸味のある食材・調味料を使う | レモン・ゆず・すだち・お酢 |

調理法では「つけて食べる」工夫がおすすめです。

お寿司のようにしょうゆを少量つけて食べると、舌に直接塩味が届くため、少ない量でもしっかり味を感じやすくなります。

焼き魚やフライも同じで、調味料をあらかじめかけるのではなく、必要な分だけつけて食べると減塩につながりますよ。

尿蛋白が気になる方へ|食事以外に工夫すべきポイント

食事以外にも工夫したほうがよいポイントを2つまとめました。どれも今日からできるシンプルな方法なので、ぜひ食事と一緒に取り入れてみましょう。

生活習慣の見直し

尿蛋白が気になる方は、食事だけでなく生活習慣も大切です。とくに意識したいポイントは以下の3点です。

| 見直しポイント | 具体的な行動例 |

|---|---|

| 飲酒 | 毎晩の晩酌を控える・週末だけにするなど |

| 喫煙 | 禁煙補助を活用する・医療機関を受診するなど |

| 睡眠 | 就寝・起床の時間を一定にするなど |

たとえば、缶ビールを500mlから350mlに減らす・睡眠時間を規則正しくするなど、小さな工夫から始めてみましょう。

禁煙はできるだけ取り組むのが理想です。1人で進めるのが難しい場合は、医療機関に相談するのもひとつの選択肢です。

適度な運動

いきなり激しい運動を始める必要はありません。日常生活に取り入れやすい適度な運動を行いましょう。

▼おすすめの運動▼

- 有酸素運動(ウォーキングやサイクリング)

- 筋力トレーニング(スクワットなど自宅でできるもの)

- 柔軟運動(ラジオ体操やストレッチ)

ただし、症状や体調によっては運動が推奨されない場合もあります。運動を始める前には、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。

塩分に配慮した食事を手軽に!ナッシュで始める塩分管理

尿蛋白が気になる方や、腎臓の健康を意識して生活習慣を整えたい方にとって、食事の塩分量は心がけたいポイントです。

ただ毎日の献立を考えたり調理したりするのが大変で、外食に頼りがちになっていませんか。

そこでおすすめなのが、手軽に塩分に配慮した食事を取り入れられる宅配食サービス「ナッシュ」です。

全メニュー 塩分2.5g以下!

ナッシュの全てのメニューは当社基準に基づき塩分2.5g以下に設計されています。

普段の食事で塩分を抑える意識を持つのが難しい方でも、手軽に調整しやすい点が魅力です。

栄養価がひと目でわかる

ナッシュではパッケージに糖質やカロリー、塩分などの栄養価が一目でわかるよう表示されています。

自分の食生活を振り返りやすく、塩分に配慮した食生活の習慣化をサポートします。

和洋中の豊富なジャンルとメニュー

ナッシュでは、和・洋・中など幅広いジャンルのメニューを用意しています。

毎日の食事が単調になりにくく、飽きずに続けやすいのがポイントです。

美味しさにもこだわっているため、毎日の食事を楽しみながら塩分に配慮した生活スタイルに取り組めますよ。

\ナッシュの魅力を深掘り!/

まとめ

尿蛋白とは、本来体に残すべき分のタンパク質が「いらないもの」として体の外に出てしまった状態を指します。腎臓の状態を反映する重要なサインで、心血管リスクとの関連も指摘されています。自覚症状がなくても、指摘された場合は生活習慣の見直しが大切です。

とくに日本人は塩分をとりすぎる傾向があるため、日々の食事で塩分量を意識してみるとよいでしょう。

もし自炊が難しかったり外食中心になりがちな方には、当社基準に基づき全メニュー塩分2.5g以下に調整されたナッシュが便利です。

どんなサービスか気になる方は、以下のボタンからチェックしてみてください!

\ナッシュの魅力を深掘り!/

※本記事は、あくまで一般的な健康情報の提供を目的としています。健康診断で尿蛋白を指摘され、まだ医療機関を受診していない場合は、早めに医師に相談しましょう。また、すでに病気の診断や治療を受けている方は、主治医の指示を優先してください。

出典(参考文献)

*¹厚生労働省|腎臓からのSOSを見逃していませんか?~腎臓と脳や心臓の関係、尿蛋白って?

*²厚生労働省|健康日本21アクション支援システム|たんぱく尿

*³厚生労働省|標準的な健診・保健指導 プログラム(令和6年度)

*⁴厚生労働省|第7回 慢性腎臓病(CKD)ってなぁに?第7回 慢性腎臓病(CKD)ってなぁに?

*⁵厚生労働省|令和5年国民健康・栄養調査結果の結果

*⁶厚生労働省|「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書

石川伊澄(いしかわいずみ) 管理栄養士

医療系企業にて管理栄養士として勤務し、年間100件以上の個別栄養相談を担当。加齢に伴う健康課題や女性のライフステージに応じた栄養管理、若年層の食生活改善まで、幅広い年代への指導経験を持つ。現在はフリーランスとして、管理栄養士の知見を活かし、健康・食分野の記事執筆や監修を中心に活動中。

この記事のKEYWORDS :

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/magazine/wp-content/themes/nosh_magazine/single.php on line 47