non-HDLコレステロールとは? 高い・低い原因と食生活改善のヒントを管理栄養士が解説

HEALTH

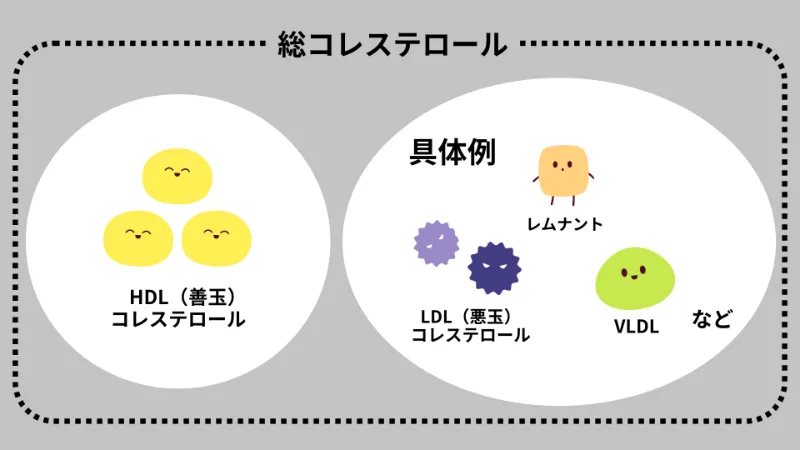

non-HDLコレステロールという言葉を、健康診断や人間ドックで耳にしたことはありませんか。

HDLコレステロール値とは違うの?

自分の数値をどう受け止めればよいかわからない…

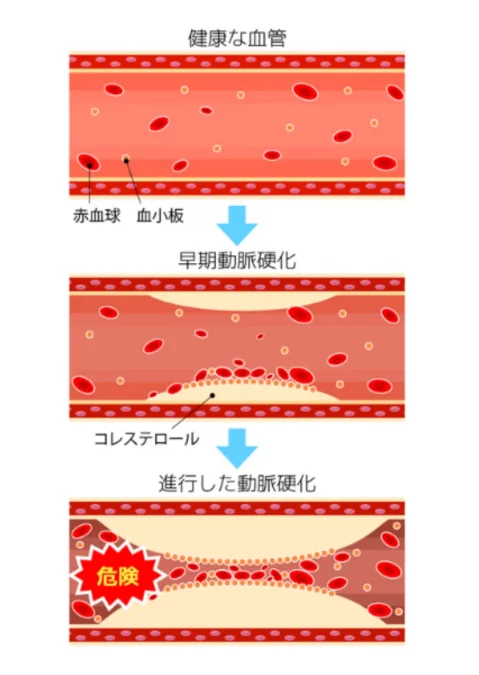

本記事では、non-HDLコレステロールが高い・低いときに考えられる原因をわかりやすく解説。さらに、管理栄養士の視点から、日常の食事や生活習慣でできる具体的な改善行動もご紹介します。

NOSH MAGAZINEでは、他にも食生活を豊かにする健康情報をお届けしています。ぜひチェックしてみてください。

おすすめの記事はこちら

この記事のKEYWORDS :

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/magazine/wp-content/themes/nosh_magazine/single.php on line 47

RANKING 人気ランキング

KEYWORDS 気になるキーワード

nosh情報 (4)

nosh開発・改善 (7)

アスリート (1)

アルコール (5)

カロリー目安 (6)

スイーツ (9)

ダイエット (109)

たんぱく質 (13)

ファスティング (8)

メニュー (2)

レシピ (32)

一人暮らし (15)

中性脂肪 (1)

二人暮らし (4)

体の不調 (39)

便秘 (5)

健康診断 (15)

和食 (4)

塩分 (5)

塩分コントロール (1)

夏バテ (8)

夜食 (3)

太りたい (2)

女性 (25)

妊婦 (3)

心の不調 (8)

断食 (5)

昼ごはん・ランチ (1)

時短 (9)

朝ごはん (10)

果物 (3)

栄養素 (25)

温活 (3)

炭水化物 (9)

生活習慣病 (15)

男性 (4)

眠気 (6)

睡眠 (4)

筋トレ (23)

糖質 (14)

糖質制限 (26)

美容 (9)

脂質 (1)

腸内環境 (11)

血圧 (5)

血糖値スパイク (2)

豆腐 (1)

運動 (24)

野菜 (2)

食物繊維 (8)