健康診断の結果を受け取ったあと、このような悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。

本記事では、健康診断の結果の見方をわかりやすく解説。管理栄養士の立場から気になる数値があったときに役立つ食生活のヒントもご紹介します。

NOSH MAGAZINEでは、他にも食生活を豊かにする健康情報をお届けしています。ぜひチェックしてみてください。

※本記事は、一般的な健康情報の提供を目的としており、特定の治療・診断を行うものではありません。体調に不安のある方や、持病をお持ちの方、ご高齢の方、妊娠中の方は、必ずかかりつけ医にご相談ください。

健康診断結果の見方を知る前に|読み解き方の基本

健康診断の結果は自分の体の現在地を知るための地図となります。ここでは、自分の現在地を深く知るための基本や読み解き方を解説します。

健康診断における基準値の意味

健康診断の結果における基準値*¹とは、大きく2つの意味があります。

①将来の病気を予測して学会で決められた値

=将来の体のトラブルを早めに気づくための目安(血圧、脂質、血糖など)

②多数の健康な人の平均的な数値を参考にして決められた値

=たくさんの健康な人を調べて、その平均から決められた目安(赤血球、肝機能など)

上記のように基準値は「健康か病気か」を線引きするものではなく、現在の体の状態を知る手がかりとなります。もし結果に気になる点があったら、自己判断せず医師に相談しましょう。

健康診断結果の読み解き方法

●基準の範囲から外れていないか

体に異常がないかを知る目安になります。値が高すぎたり低すぎたりする場合は注意が必要です。

●過去の結果と比べて変化がないか

たとえ基準値の範囲内でも、前年より数値が大きく増えていたり減っていないか確認しましょう。

健康診断結果の判定基準値一覧

| 項目 |

基準値 |

| BMI |

18.5~24.9*² |

| 腹囲 |

男性85㎝未満・女性90㎝未満*² |

| 血圧 |

収縮期130㎜Hg未満または拡張期~85㎜Hg未満*³ |

| 血糖値 |

空腹時100mg/dl未満または随時100mg/dl未満*³ |

| HbA1c(NGSP) |

5.6%未満*³ |

| 赤血球(RBC) |

男性4.35~5.55・女性3.86~4.92*⁵ |

| 血色素(Hb)(ヘモグロビン) |

男性13.1~16.3g/dL・女性12.1~14.5g/dL*⁴ |

| ヘマトクリット(Ht) |

男性40.7~50.1%・女性35.1~44.4%*⁵ |

| 白血球(WBC) |

3.1~8.4*⁴ |

| 平均赤血球容積(MCV) |

83.6~98.2fL*⁵ |

| 平均赤血球色素量(MCH) |

27.5~33.2pg*⁵ |

| 平均赤血球色素濃度(MCHC) |

31.7~35.3%*⁵ |

| 血小板数(PLT) |

14.5~32.9*⁴ |

| HDLコレステロール |

40mg/dl以上*³ |

| LDLコレステロール |

120mg/dl未満*³ |

| 中性脂肪 |

空腹時150mg/dl未満または随時175mg/dl未満*³ |

| Non-HDLコレステロール |

150mg/dl未満*³ |

| AST(GOT) |

30U/L以下*³ |

| ALT(GPT) |

30U/L以下*³ |

| γ-GTP |

50U/L以下*³ |

| eGFR |

60*ml/min/1.73m²以上*³ |

| 尿蛋白 |

陰性(-:マイナス)*³ |

| 心電図検査 |

異常なし*³ |

| 胸部X線検査 |

異常なし*³ |

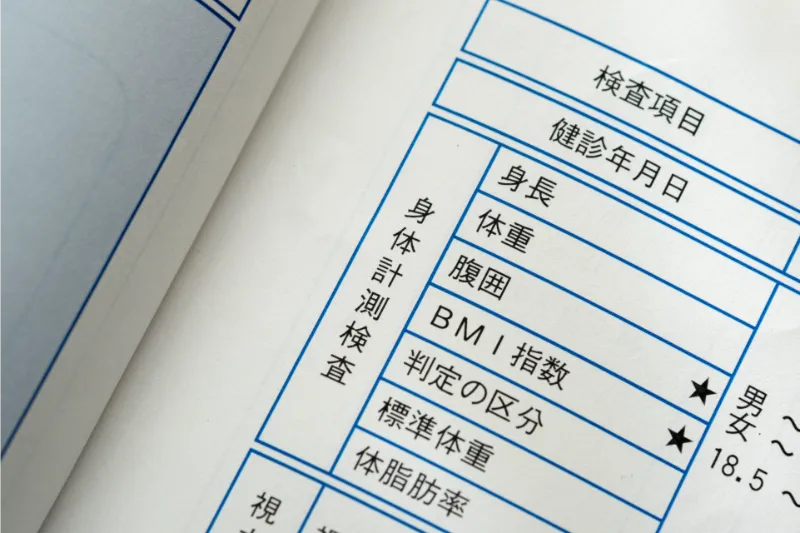

健康診断項目「身体計測」結果の見方と判定基準値

健康診断では、身長や体重とあわせてBMI(体格指数)や腹囲(ウエスト周囲径)が測定されます。数値が高い場合、メタボリックシンドロームや肥満につながることが知られています*⁶。

BMI

| 項目 |

やせすぎ |

基準値 |

太り過ぎ |

| BMI |

18.5未満 |

18.5~24.9 |

25.0以上*² |

BMIは、体重(kg)を身長(m)の2乗で割った数値で肥満かどうかを知る基準の1つです。単なる体の重さではなく、身長とのバランスを考えた体格の指標である点がポイントです。

ただし、BMIだけで体の状態をすべて判断できるわけではありません。筋肉量が多い人はBMIが高めに出る場合もあるので、あくまでひとつの目安としてとらえましょう。

腹囲

| 項目 |

保健指導判定値 |

| 腹囲 |

男性85㎝以上・女性90㎝以上*² |

腹囲は、おへその位置の周りをメジャーで測った数値です。内臓脂肪の蓄積の目安とされ、メタボリックシンドロームを診断する基準の1つとなっています。

肥満やメタボリックシンドロームの原因の1つは、食事でとったカロリーが運動などで消費するエネルギーより上回ってしまうこと*²とされています。バランスよく食べて体を動かすことが健康管理のポイントです。

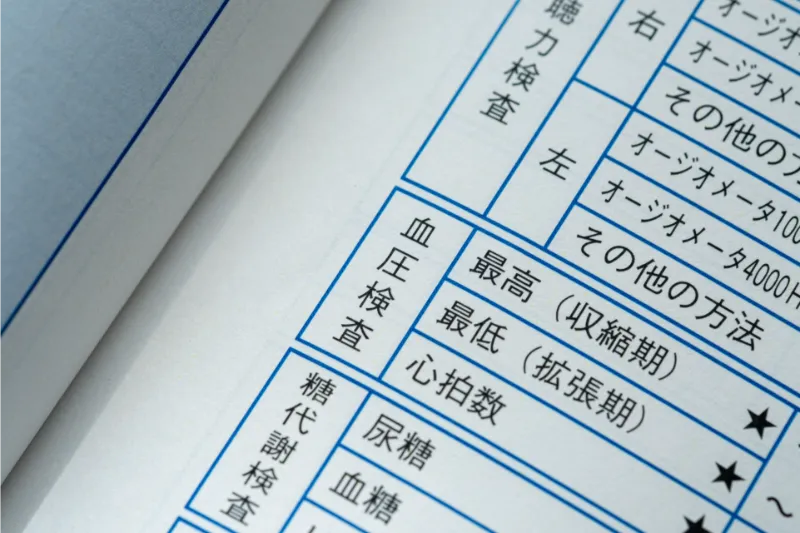

健康診断項目「血圧」の結果の見方と判定基準値

| 血圧*³ |

保健指導判定値 |

| 収縮期 |

130㎜Hg以上 |

| 拡張期 |

85㎜Hg以上 |

健康診断で測る血圧は心臓や血管にどのくらい負担がかかっているかが示されます。

数値が高い状態が続くと「高血圧」となり、高血圧の状態が続くと心筋梗塞や脳卒中、腎臓病などの病気のリスクを高めると報告*⁸されています。

血圧が上がる原因の1つに「塩分のとりすぎ」があることは多くの研究*⁸で明らかになっています。改善のためには、日々の食事で塩分を控えることが推奨されています。

健康診断項目「血糖」結果の見方と判定基準値

健康診断の結果に出てくる「血糖」とは、血液の中に含まれるブドウ糖(糖分)のことです。健診では血糖値とHbA1cという2項目でチェックします。数値が高い場合、糖尿病のリスクが高まることが知られています*³。

血糖値

| 血糖値*³ |

保健指導判定値 |

| 空腹時血糖 |

100mg/dl以上 |

| 随時血糖 |

100mg/dl以上 |

血糖値は今この瞬間の血糖の状態を表す数値です。食後に測ると一時的に高くなるため、健康診断では朝ごはんを抜いた空腹時に測る場合が多いことも特徴です。

やむを得ず空腹時以外に採血され、HbA1cも測定しない場合は、食直後を除き随時血糖での血糖検査を行います。

HbA1c

| 項目 |

保健指導判定値 |

| HbA1c(NGSP) |

5.6%以上*³ |

HbA1c(ヘモグロビンA1c)は過去1〜2か月の平均的な血糖の状態を表す数値です。食事の影響を受けにくく、糖尿病の早期発見や長い期間の血糖コントロールを確認できます。

おすすめの記事はこちら

「HbA1cが高め」と診断されて、不安に感じたことはありませんか? で、放置すると糖尿病や合併症のリスクが高まるとされています。 とはいえ、数値が高いからといってすぐに病気になるわけではありません。原因を知り、食事や...

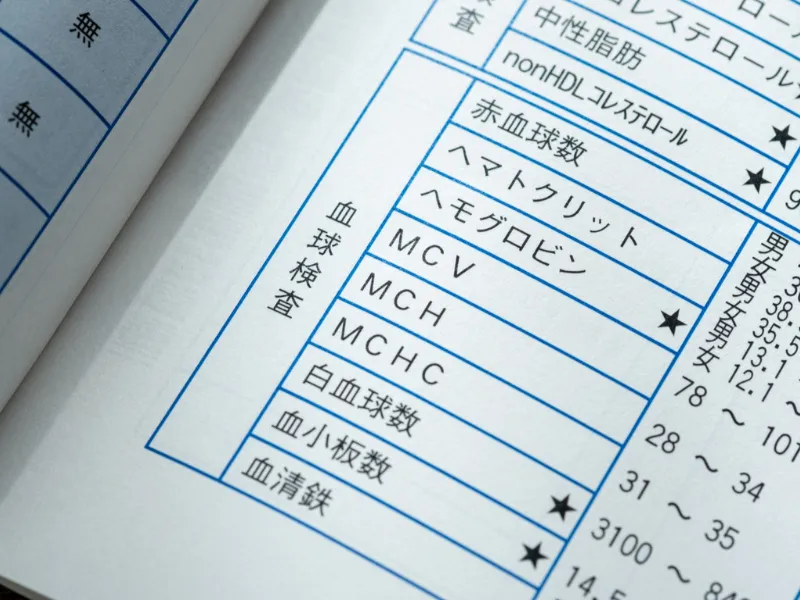

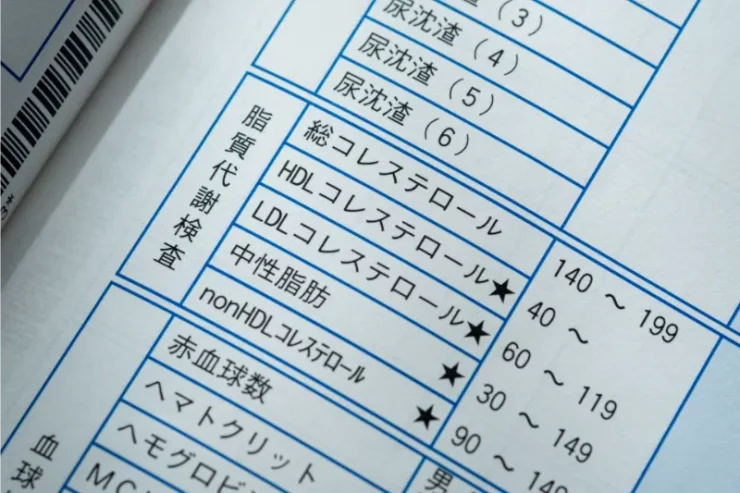

健康診断項目「血液検査:血球系」結果の見方と判定基準値

血球系の検査では血液の中の細胞の数や状態を調べます。赤血球は酸素を運び、白血球は体を守り、血小板は出血を止める働きがあります。これらの数や状態を知ることで、貧血や感染症など体の健康状態を知る手がかりになります。

赤血球(RBC)

| 項目 |

基準値 |

| 赤血球(RBC) |

男性4.35~5.55・女性3.86~4.92 |

赤血球は酸素を体のすみずみに運ぶ役割をもつ血球です。数が少ないと貧血の可能性があり、疲れやすさやめまいなどの症状が出ることがあります。逆に多すぎると脱水や血液の濃い状態(多血症など)が疑われます。

血色素(Hb)(ヘモグロビン)

| 項目 |

基準値 |

| 血色素(Hb)(ヘモグロビン) |

男性4.35~5.55・女性3.86~4.92*⁵ |

血色素(Hb)(ヘモグロビン)は赤血球のなかで実際に酸素を運んでいるたんぱく質です。低いと鉄欠乏性貧血が疑われ、めまいや疲れやすさにつながります。逆に高すぎると脱水や血液の濃い状態(多血症など)が疑われます*⁹。

ヘマトクリット(Ht)

| 項目 |

基準値 |

| ヘマトクリット(Ht) |

男性40.7~50.1%・女性35.1~44.4%*⁵ |

ヘマトクリット(Ht)は血液に占める赤血球の割合のことです。低いと鉄欠乏性貧血、高すぎると脱水や血液の濃い状態(多血症など)が疑われます。赤血球(RBC)や血色素(Hb)(ヘモグロビン)とあわせて読みとることで体の状態をより正確に把握できます。

白血球(WBC)

| 項目 |

基準値 |

| 白血球(WBC) |

3.1~8.4*⁴ |

白血球は体を守る免疫細胞で、感染症や炎症の状態を示します。高い場合は風邪・炎症・喫煙の影響が考えられ、少ない場合は再生不良性貧血などの可能性があります。

MCV・MCH・MCHC

| 項目 |

基準値 |

| 平均赤血球容積(MCV) |

83.6~98.2fL*⁵ |

| 平均赤血球色素量(MCH) |

27.5~33.2pg*⁵ |

| 平均赤血球色素濃度(MCHC) |

31.7~35.3%*⁵ |

MCVは赤血球の大きさ、MCHは赤血球に含まれる血色素の量、MCHCは血色素の濃さを示します。組み合わせることで、貧血の原因を探るヒントになります。

血小板数(PLT)

| 項目 |

基準値 |

| 血小板数(PLT) |

14.5~32.9*⁴ |

血小板数(PLT)は血を固めて出血を止めるはたらきをする細胞です。高すぎると血小板血症、鉄欠乏性貧血が疑われます。基準値より少なすぎても異常がある場合があるため病院を受診しましょう。

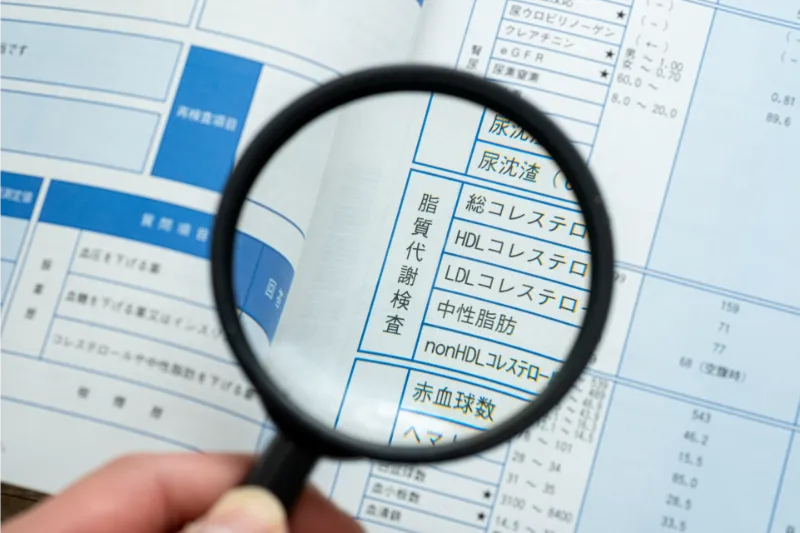

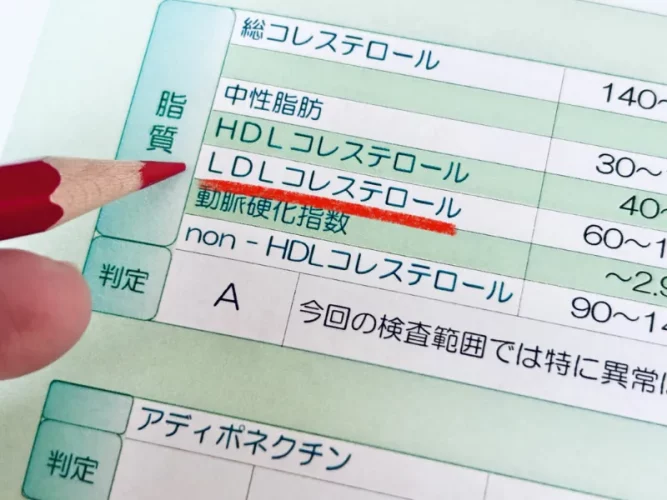

健康診断項目「血液検査:脂質系」結果の見方と判定基準値

脂質の検査は、血液中のコレステロールや中性脂肪を調べます。血中の脂質のバランスが崩れると、脂質異常症につながりやすく、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞など生活習慣病のリスクが高まるため注意が必要です。

HDLコレステロール

| 項目 |

保健指導判定値 |

| HDLコレステロール |

40mg/dl未満*³ |

HDLコレステロールは「善玉コレステロール」と呼ばれ、血管にたまった余分なコレステロールを回収する働きがあります。脂質異常症の診断基準の1つで、数値が低いと動脈硬化のリスクが高まることが知られています*³。

HDLコレステロールは食事の影響をあまり受けませんが、喫煙や運動不足で減ってしまいやすいという特徴*¹⁰があります。生活習慣を見直して改善することが望ましいでしょう。

LDLコレステロール

| 項目 |

保健指導判定値 |

| LDLコレステロール |

120mg/dl以上*³ |

LDLコレステロールは「悪玉コレステロール」と呼ばれ、脂質異常症の診断基準の1つです。数値が高いと血管にたまりやすく、動脈硬化の一因となる可能性があります*³。

LDLコレステロール値が高い人は、肝臓でのコレステロール合成が進みやすくなるため、飽和脂肪酸を多く含む動物性脂肪の摂取に注意することが望ましいとされています。

おすすめの記事はこちら

LDLコレステロールは「悪玉コレステロール」とも呼ばれ、 とはいえ、数値が高いからといってすぐに病気になるわけではありません。原因を知り、食事や生活習慣を見直すことで数値改善が期待できます。 本記事では、LDLコレス...

空腹時・随時中性脂肪

| 中性脂肪*³ |

保健指導判定値 |

| 空腹時中性脂肪 |

150mg/dl以上 |

| 随時中性脂肪 |

175mg/dl以上 |

中性脂肪(トリグリセライド)は血液中のエネルギー源で、食事の影響を受けやすい成分です。脂質異常症の診断基準の1つで、数値が高いと動脈硬化のリスクが高まることが知られています*³。

特にお菓子やアルコールなどのカロリーの過剰摂取には注意することが推奨されています。食べすぎていないか、今一度食生活を見直してみるとよいでしょう。

おすすめの記事はこちら

健康的な食生活は、健やかな毎日を送る上で基本となります。しかし、健康診断などで中性脂肪の高さを指摘され、「何を食べれば良いのか」「厳しい食事制限は難しい」と感じる方は少なくありません。 中性脂...

Non-HDLコレステロール

| 項目 |

保健指導判定値 |

| Non-HDLコレステロール |

150mg/dl以上*³ |

Non-HDLコレステロールは、HDL(善玉)以外のコレステロールの総合的な指標です。LDLのみの値よりも幅広くリスクを評価できます。脂質異常症の診断基準の1つで、数値が高いと動脈硬化のリスクが高まることが知られています*³。

おすすめの記事はこちら

non-HDLコレステロールという言葉を、健康診断や人間ドックで耳にしたことはありませんか。 本記事では、non-HDLコレステロールが高い・低いときに考えられる原因をわかりやすく解説。さらに、もご紹介します。 NOSH...

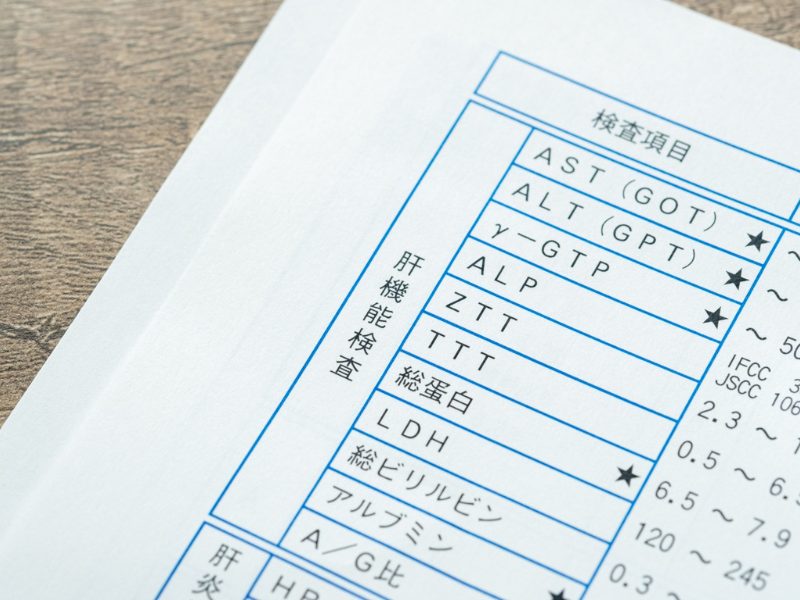

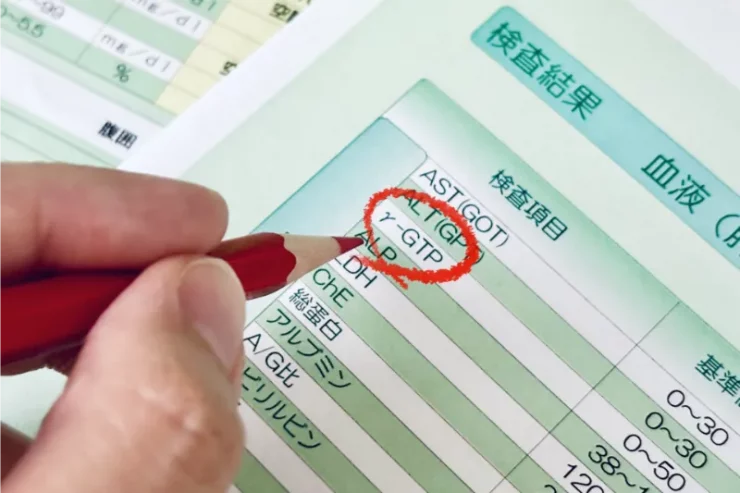

健康診断項目「血液検査:肝臓系」結果の見方と判定基準値

肝臓系の検査はアルコール性肝障害や非アルコール性脂肪性肝疾患でないかを調べます。生活習慣に起因するもの以外にもウイルス性肝炎や薬剤性肝障害、自己免疫性肝炎などあります。

AST(GOT)ALT(GPT)

| 項目 |

保健指導判定値 |

| AST(GOT) |

31U/L以下*³ |

| ALT(GPT) |

31U/L以下*³ |

AST(GOT)、ALT(GPT)は、肝臓の細胞がダメージを受けると血液中に出てきやすい酵素です。とくに飲酒量は一定未満であるのに関わらずALTの数値が高い場合、非アルコール性脂肪性肝疾患が疑われます。この非肝疾患の多くは糖尿病や高血圧、脂質異常症に関連することがわかっています*³。

糖質や脂質をとりすぎている可能性があります。甘いお菓子や揚げ物を控えたり、魚や大豆製品を取り入れるなど、食生活の見直しが望ましいとされています。

γ-GTP

| 項目 |

保健指導判定値 |

| γ-GTP |

51U/L以下*³ |

γ-GTPもAST(GOT)、ALT(GPT)同様、肝臓の細胞がダメージを受けると血液中に出てきやすい酵素です。ただし、数値が高く飲酒習慣もある場合、アルコールを原因とする肝障害の疑いがあるとされています*³。

おすすめの記事はこちら

そんな不安を感じたことはありませんか? γ-GTP(ガンマGTP)は、肝臓や胆道の状態を知る手がかりとなる酵素のひとつ。 とはいえ、高いからといってすぐに病気になるわけではありません。原因を知り、食事や生活習...

健康診断項目「血液検査:腎臓系」結果の見方と判定基準値

腎臓の機能に障害がないか調べる方法としてeGFRと尿蛋白があります。eGFRは血液検査、尿蛋白は尿検査にて測定可能です。

eGFR

| 項目 |

保健指導判定値 |

| eGFR |

60*ml/min/1.73m²未満*³ |

eGFRは腎臓の血液をろ過する力を示す指標です。数値が低い場合は腎臓の働きが低下している可能性があり、高血圧や糖尿病などが背景にあるケースが目立ちます。

腎機能の低下は初期には自覚症状がほとんどないため、血液検査での早期発見が重要です。必要に応じて医師の精密検査や生活習慣の見直しを行いましょう。

尿蛋白

| 尿蛋白*³ |

対応 |

| 陽性(1+/2+/3+) |

①医療機関の受診を |

| 弱陽性(±) |

②生活習慣の改善を |

| 陰性(−) |

③今後も継続して検診受診を |

尿検査では、尿にたんぱくが出ていないかを確認します。通常は「陰性」ですが、出ている場合は腎臓に負担がかかっているサインです。放置すると腎機能の悪化につながる可能性があるので、異常があれば医師に相談して原因を確認しましょう。

健康診断項目「その他検査」結果の見方と判定基準

血液検査や身体測定だけでなく、心臓や肺の状態を確認する検査も健康診断には含まれています。心電図や胸部X線は、日常生活では気づきにくい心臓や肺の異常の早期発見に役立ちます。

心電図検査

心電図は、心臓がどのように動いているかを電気信号で記録する検査です。脈が乱れる不整脈や、血管が詰まりかけて起こる狭心症、心筋梗塞のサインを調べられます。胸の痛みなどの自覚症状がなくても異常がわかることがあるため、心臓の健康を守るために役立ちます*³。

胸部X線検査

胸部X線は、胸のレントゲン写真を撮って肺や心臓の状態を確認する検査です。肺炎や肺がん、結核といった肺の病気に加え、心臓の大きさもわかります。

食生活の改善をもっとラクにする宅配サービス「ナッシュ」

健康を意識した食事を心がけたいけれど、忙しくて料理する気力がない

そんな方には、手軽に栄養バランスが配慮された食事が食べられる「ナッシュ」が便利です。

全メニュー糖質30g以下+塩分2.5g以下

ナッシュのすべてのメニューは、当社基準に基づき糖質30g以下・塩分2.5g以下で作成されています。

さらに管理栄養士と一流シェフがタッグを組み、美味しさと栄養バランスの両立を実現。

手軽に健康を意識した食生活を続けやすくなる点が魅力です。

買い出し・調理・洗い物の手間なし

買い物・調理・後片付けといった家事の負担を「レンジで温めるだけ」のワンステップに変えるのがナッシュの魅力です。

時間や体力がない日でも、冷凍庫にストックしておけばすぐに食事が用意できます。

どんなサービスか気になる方は、以下のボタンからチェックしてみてください!

\ナッシュの魅力を深掘り!/

※本記事は、一般的な健康情報の提供を目的としており、特定の治療・診断を行うものではありません。体調に不安のある方や、持病をお持ちの方、ご高齢の方、妊娠中の方は、必ずかかりつけ医にご相談ください。

出典(参考文献)

*¹厚生労働省|健康日本21アクション支援システム|SLPとは

*²厚生労働省|健康日本21アクション支援システム|肥満・メタボリックシンドローム

*³厚生労働省|標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)

*⁴公益社団法人 日本人間ドック・予防医療学会|検査表の見方

*⁵国立循環器病研究センター|主な血液検査の基準範囲一覧

*⁶厚生労働省|健康日本21アクション支援システム|肥満と健康

*⁷厚生労働省|健康日本21アクション支援システム|ウエスト周囲径(うえすとしゅういけい)

*⁸厚生労働省|日本人の食事摂取基準(2025年版)

*⁹厚生労働省|健康日本21アクション支援システム|Hb / 血色素量(Hb / けっしきそりょう)

*¹⁰厚生労働省|健康日本21アクション支援システム|脂質異常(コレステロールなど)

石川伊澄(いしかわいずみ)

管理栄養士

医療系企業にて管理栄養士として勤務し、年間100件以上の個別栄養相談を担当。加齢に伴う健康課題や女性のライフステージに応じた栄養管理、若年層の食生活改善まで、幅広い年代への指導経験を持つ。現在はフリーランスとして、管理栄養士の知見を活かし、健康・食分野の記事執筆や監修を中心に活動中。

この記事のKEYWORDS :

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/magazine/wp-content/themes/nosh_magazine/single.php on line 47