果物摂取量、1日の目安はどのくらい?厚生労働省が新しい目標を発表

「甘いフルーツはつい食べすぎてしまう」

「果物は健康によいイメージがあるけど、なかなか食べる機会がない」

あなたは果物をどれくらい食べていますか?

実は、日本人は世界と比べて果物を食べる量や頻度が少ないといわれています。

では一体、果物はどのくらい食べたらよいのでしょうか?

今回は国が新たに掲げた、果物の摂取目標を踏まえて解説します。ぜひ最後までご覧ください。

1日に200gの果物を食べよう

厚生労働省が掲げている、1日に摂りたい果物の量は「可食部(食べられる部分)で200g」です。

この200gというのは、さまざまな病気の発症リスクや重症化のリスクを下げる値となっています。

たとえば、私たちにとって身近な病気である生活習慣病の発症リスクは、果物の食べる量と関連しています。

ここで言う生活習慣病とは高血圧や肥満、2型糖尿病などのことです。もちろんこれらの病気は、果物を1日200g食べていれば発症しないというわけではありません。

なぜなら生活習慣病は、食事や運動などさまざまな生活習慣が発症の要因となるからです。

しかし、複数の研究結果によれば「果物を食べる量が1日200gまでは高血圧、肥満、2型糖尿病の発症リスクが低い」と報告されています。

ほかにも、1日200g程度の果物を食べていると心筋梗塞などの冠動脈疾患や脳卒中のリスクが低くなるとわかっています。

つまり、さまざまな病気を予防して健康を維持するために、果物を1日200g食べることが推奨されているのです。

果物摂取量の現状

みなさんは毎日果物を食べていますか?

実は日本人のうち40%弱の方は、1日の中で果物を全く食べていません。

また令和元年に実施された「国民健康・栄養調査」では、20歳以上における果物摂取量の平均値は1日約99gでした。

さらに、果物摂取量が目標の半分を下回る1日100g未満の割合は、60%を超えています。

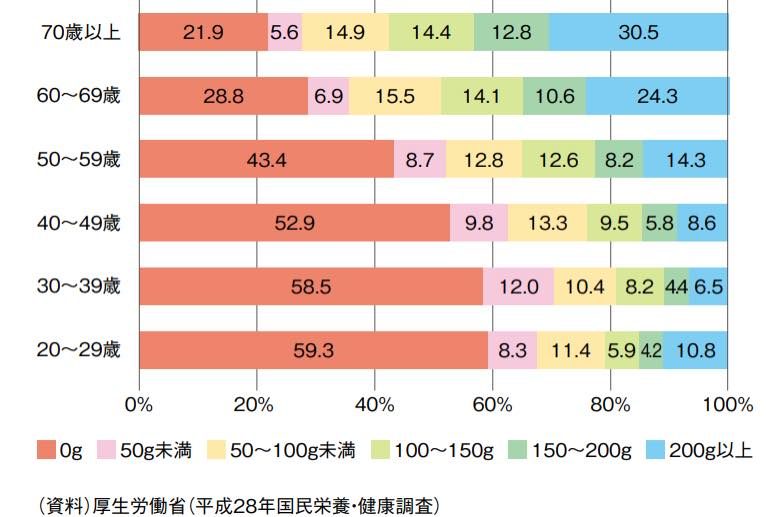

ほかにも果物の食べる量は、年齢によって差があります。たとえば、1日に食べる果物の平均値は60歳以上で110gを超えているのに対して、20〜30代は50g未満です。

【果物の年代別摂取量区分の割合】

果物を食べない理由には、次のような意見もあるようです。

- 価格が高い

- 皮をむくのが面倒

みなさんも思い当たることがありませんか?

果物200gってどのくらい?

さて果物の可食部200gとは、一体どのくらいなのか一覧で確認してみましょう。

| 果物名 | 目安となる数量 | 果物名 | 目安となる数量 |

| みかん | 2個 | りんご | 1個 |

| バナナ | 2本 | 桃 | 1個 |

| オレンジ | 2個 | 柿 | 1個 |

| キウイフルーツ | 2個 | 梨 | 1個 |

| すもも | 3個 | グレープフルーツ | 1個 |

| 栗 | 12個 | ぶどう | 1房 |

なお、さまざまな果物を組み合わせた方が、量を食べやすいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

「りんご半分とみかん1個」や「バナナ1本とオレンジ1個」など1日の中でトータル200g食べればよいのです。

果汁100%ジュースは果物に含まれる?

残念ながら果汁100%ジュースは、果物に含まれません。果汁100%であっても、ジュースは嗜好飲料 に分類されます。

ただし、果汁100%ジュースは果物由来の糖質がエネルギーとなります。また、炭酸飲料や清涼飲料水に比べるとビタミンやミネラルを含んでいます。

そのため、果汁100%ジュースは飲んだ量の半分を果物として扱う場合もあります。

しかし、ジュースはあくまでも補助的に扱いましょう。果汁100%だからといって、果物の倍量を摂ればよいわけではないので注意しましょう。

ドライフルーツは果物に含まれる?

ドライフルーツは糖分が加えられているものも多いため、果物ではなく菓子と考えるとよいでしょう。

また糖分が加えられていない、単に乾燥させて作ったドライフルーツにも注意が必要です。

なぜならドライフルーツは水分が少なく、重量当たりのエネルギーや栄養素量が生の果物より増えているものが多いからです。

そのためドライフルーツを200g食べると、砂糖の摂り過ぎになってしまいます。

また、ジャムやシロップ漬けになっている缶詰も糖分が加えられています。こちらも果物として換算しないようにしましょう。

果物の摂取量を増やすコツ

日本人は果物を食べる量が、推奨量に対して大幅に不足しています。

そこでここからは、果物の食べる量を増やすコツについて紹介します。

コツ1.旬の果物を食べる

旬の果物は、手ごろな価格で美味しく食べられます。いろいろな食べ方で楽しむと、毎日でも続けやすくなりますよ。

食後のデザートとして果物を楽しむのもよいですが、間食に取り入れるのもおすすめです。スナック菓子などの代わりに果物を食べましょう。

そのまま食べるのはもちろん、スムージーにしてもよいでしょう。自家製スムージーであれば、果汁100%ジュースでは摂れない食物繊維も補えますよ。

コツ2.料理に取り入れる

サラダなど、料理に果物を取り入れるのもおすすめです。

りんごやキウイフルーツ、グレープフルーツなどをサラダに加えると、さっぱりとした甘さと酸味で、いつものサラダがワンランク上の味になるでしょう。

また果物の皮をむくのが面倒と感じる方も、野菜と一緒に調理すればそこまで気にならないかもしれませんね。

コツ3.カットフルーツを活用する

「果物をもっと手軽に食べたい」

そう感じる方には、カットフルーツがおすすめです。

カットフルーツは、加工前の果物に比べるとあまり日持ちはしません。

しかし缶詰などの加工品と異なり、糖分などが加えられていないので通常の果物がより手軽に楽しめます。

カットフルーツをそのまま食べるのはもちろん、サラダに入れたりスムージーにしたりとアレンジもできます。

また買い置きをしたい方には、冷凍フルーツもおすすめです。カットフルーツ同様に調理の手間がかからず、アイスクリームのように果物をスイーツ感覚で楽しめます。

ちなみにカットフルーツや冷凍フルーツは、スーパーやコンビニで気軽に購入できますよ。

果物はたくさん食べた方が健康によい?

果物は、食べれば食べるほど健康によいわけではありません。

健康維持のために1日200g食べるよう推奨されている果物も、食べすぎれば体調を崩すリスクが高まります。

なぜなら果物には果糖やブドウ糖が多く含まれるからです。そのため、食べすぎると糖質の摂り過ぎにつながってしまうのです。

その結果、体内の中性脂肪が増えたり、体重が増加したりします。

1日200g食べる分には肥満のリスクが減る果物も、食べすぎはよくありません。

ちなみに野菜も果物と同様にビタミンやミネラル、食物繊維を多く含む食べ物です。しかし野菜は果物に比べて糖質が少なくなっています。

果物だけではなく、野菜もしっかり摂りましょう。

なお、管理栄養士が栄養バランスに配慮してメニューを考案しているナッシュの冷凍宅配弁当を利用すれば、手軽に野菜を食べられますよ。

糖尿病など食事制限のある場合は?

食事制限のある疾患を持っている方は、果物の適量も異なる場合があります。

果物の食べ方によっては、病気に影響を及ぼす可能性もあるからです。

たとえば糖尿病の方の場合は、果物の摂取目安が一律で200gではなく、下記のようになっています。

| 可食部重量 | 目安となる数量 | |

| みかん | 200g | 2個 |

| バナナ | 100g | 1本 |

| キウイフルーツ | 150g | 2個 |

| 梨 | 200g | 1/2個 |

| 柿 | 150g | 1個 |

| 桃 | 200g | 1個 |

これらは糖尿病の食事療法で用いられる単位(1単位=80kcal)をもとに示しています。

ここに載っていない果物でも、1日80kcalまでなら食べられることが多いです。

ただし体の状態によっても食べられる量が異なる場合があります。必ずかかりつけの病院で確認してくださいね。

果物を食べて健やかな毎日を!

今回は、果物の摂取量について解説しました。1日に食べたい果物の量は、「可食部で200g」です。

これはさまざまな病気を予防して、健康を維持・増進することを目的に定められた量です。しかし現状では、多くの方がこの目標に届いていません。

現時点で果物を食べる習慣のない方は、食べることを習慣にすることから始めてみてはいかがでしょうか?

「1日1回は果物を食べる」

「お菓子の代わりに果物を買う」

このように、自分に合わせた目標を立ててみるのもよいですね。

果物の香りには、リラックス効果やリフレッシュ効果もあります。普段の生活の中に果物を取り入れ、健やかな日々をお過ごしください。

ナッシュが健康的な毎日をサポート

健康的な毎日を過ごすためには、果物の摂取と共にバランスのよい食事が欠かせません。

「手軽に栄養バランスの良い食事を摂りたい!」

そんな場合は、ナッシュのお弁当を試してみてはいかがでしょうか?

ナッシュのお弁当は、管理栄養士がメニューを開発しています。

すべてのメニューが糖質30g、塩分2.5g以下で設計されています。さらに、食物繊維量やカロリーも、アプリやお弁当のフタから簡単に確認できますよ。

自社のシェフが監修しているので、味も美味しくメニューも60種類以上と豊富です。毎週3種類の新メニューが登場するため、美味しく飽きずに続けることができますよ。

ナッシュのお弁当にお好きな果物を添えて、毎日の食事を健康的に楽しみませんか?

ぜひ、ナッシュの詳しい情報をチェックしてみてください。

この記事のKEYWORDS :