ミネラルとは何?7大ミネラルの働きと豊富に含まれる食品について解説!

「よく聞くけど、ミネラルって何?」

「ミネラルが不足するとどうなる?」

よく耳にする「鉄分」や「カルシウム」もミネラルの一種です。

体にはわずかな量しか存在していないミネラルですが、私たちが生きるためには欠かせません。しかし、体内では合成できないため、食品から補う必要があります。

今回はミネラルについて解説し、それぞれの働きや多く含む食品を紹介します。

ミネラルとは?

ミネラルは炭水化物、脂質、たんぱく質、ビタミンに並ぶ五大栄養素の1つです。無機質とも呼ばれ、自然界では水や土の中に存在しています。

なお、ミネラルは体内においてわずかな量しか存在しません。しかし、私たちの体にはなくてはならない栄養素です。体内では合成できないため、食物などから摂取する必要があります。

私たちの体を維持するために必要な「必須ミネラル」は全部で16種類です。

【必須ミネラル】

- ナトリウム(Na)

- カリウム(K)

- カルシウム(Ca)

- マグネシウム(Mg)

- リン(P)

- 鉄分(Fe)

- 亜鉛(Zn)

- 銅(Cu)

- マンガン(Mn)

- ヨウ素(I)

- セレン(Se)

- モリブデン(Mo)

- クロム(Cr)

- コバルト(Co)

- 硫黄(S)

- 塩素(Cl)

聞いたことあるものから、聞き慣れないものもありますね。しかし、いずれも体に必要不可欠な成分なのです。

ミネラルの重要な働きとは?

生きていく上で欠かせないミネラルですが、体内ではどのような働きを担っているのでしょうか?

主な働きは以下の3つです。

- 糖質、たんぱく質、脂質の代謝を助ける

- 全身の生体機能を調節し、健康な状態を保つ

- 血や骨を構成する成分となる

体の中では常に化学反応が起きています。特に、三大栄養素である糖質、脂質、たんぱく質の合成や分解は、エネルギー維持のためにも重要です。

ミネラルはこれらの化学反応を助ける役割があります。

また、ミネラルは体液のバランスを調節したり、筋肉や神経の調節をしたりもしています。つまり全身を健康的に保つ役割も担っているのです。

加えて、ミネラルも体を構成する成分の1つです。例えばカルシウムやリンは骨を構成し、鉄分は血液中に赤血球として含まれています。

代表的な7つのミネラルの働きと含む食品

ここからは必須ミネラルの中でも代表的なものについて詳しく解説します。

多く含まれる食品も紹介しますので、食生活の参考にしてくださいね。

ナトリウム

ナトリウムは、体内において水分バランスを調節する働きがあります。その他にも筋肉を動かしたりや栄養素を運んだりする働きがあります。

食塩の主成分は塩化ナトリウムです。このようにナトリウムは調味料や加工食品など、幅広い食品に含まれているため、不足のリスクは低いでしょう。

一方で塩分の摂りすぎが問題となっています。

ナトリウムを摂りすぎると、体内のナトリウムを薄めるために水分が引き寄せられ、血圧が上がります。

ナトリウムの摂りすぎで血圧が慢性的に高い状態が続くと、生活習慣病の原因となってしまうのです。

特に日本人はみそ汁や漬物を好む食文化の影響で、塩分を摂りすぎる傾向があります。そのため、ナトリウムの目標量は、女性で6.5g/日未満、男性で7.5g/日未満と設定されています。

【ナトリウムを含む食品】

- 塩

- しょうゆ

- みそ

- 加工肉(ハム、ベーコン、ソーセージ)

- 漬物

- 梅干し

カリウム

カリウムはナトリウムとともに体内の水分バランスを調節しています。

他にも神経の伝達や心臓や筋肉機能の調節などに関わる栄養素です。カリウムはナトリウムを尿中に排泄する役割があり、血圧を下げる効果が期待できます。

カリウムはほとんどが尿中に排泄されます。しかし、腎臓に疾患を抱えている方はうまく排泄できずに過剰反応が起きるおそれがあります。

腎不全などの持病がある方は、カリウムの摂取量に注意しましょう。

生活習慣病の予防として女性では2,600mg以上、男性では3,000mg以上を摂取目標量としています。

なお、カリウムは野菜や果物、海藻類などに多く含まれる成分です。高血圧が心配な方は、カリウムを積極的に摂りましょう。

【カリウムを含む食品】

- バナナ

- キウイ

- アボカド

- いちご

- 海藻類(昆布、ひじきなど)

- 大豆製品(納豆、豆乳、豆腐など)

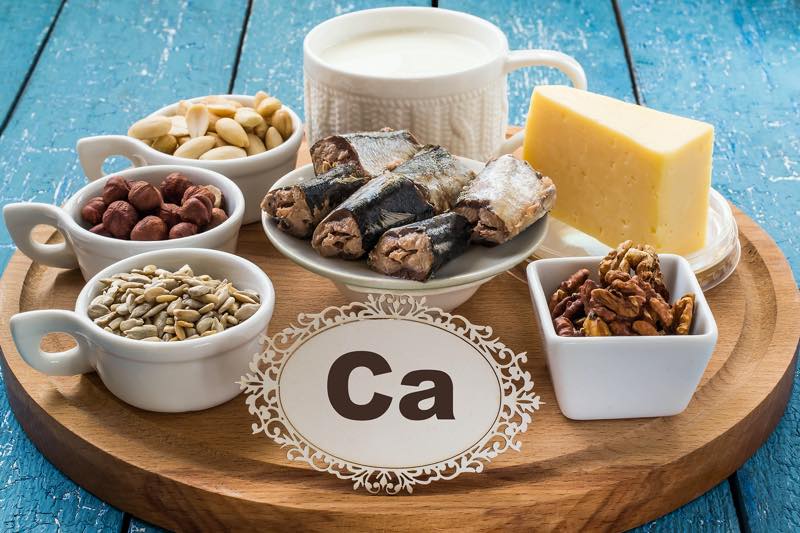

カルシウム

カルシウムと聞くと骨をイメージする方が多いでしょう。まさにカルシウムは骨や歯を構成する成分で、不足しがちな栄養素の一つです。他にも筋肉の収縮や神経の調節にも関わっています。

カルシウムが不足すると骨がもろくなり、ひびや骨折のリスクが高くなります。

子どもでは発育不全、高齢者では骨粗しょう症のリスクを上げるため、不足しないように意識しましょう。

カルシウムは女性で650mg/日、男性は800㎎/日と推奨量が定められています。

【カルシウムが含まれる食品】

- 丸ごと食べられる魚(干しエビ、煮干し、しらすなど)

- 乳製品(チーズ、ヨーグルト、牛乳)

- おから

- 納豆

特に乳製品はカルシウムが多く吸収率もいいので、積極的に摂りましょう。また、ビタミンDにはカルシウムの吸収を高めてくれる効果が期待できます。カルシウムと合わせてビタミンDも意識して摂るといいですよ。

リン

リンは、カルシウムとともに骨や歯を構成する成分です。

他にも細胞膜を構成する「リン脂質」、エネルギーを溜め込むための「高エネルギーリン酸化合物」などの形として、体内の主要な物質の一部となっています。

リンの摂取目安量は女性で800mg/日、男性で1,000mg/日です。幅広い食品に含まれているため、不足する心配はほとんどありません。

むしろ近年では、加工食品が多く流通したことにより、過剰摂取の方が問題となっています。加工食品には食品添加物としてリンが多く含まれているのです。

なお、リンを摂りすぎると、カルシウムの吸収を阻害してしまいます。カルシウム不足は骨粗しょう症のリスクを高めるため、リンの過剰摂取には要注意です。

【リンが含まれる食品】

- 玄米

- 卵

- チーズ

- 大豆、油揚げ

- 煮干し、干しエビ、しらす

マグネシウム

体内で主に補酵素として働いているのがマグネシウムです。「補酵素」とは酵素の働きを助け、調節する役割を持つ物質のことです。

マグネシウムは例えば以下のような、約300種類もの酵素反応に関わっています。

- エネルギーを作り出す

- 栄養素を分解する

- 神経伝達を促す

- 筋収縮を抑制する

- 血圧を下げる

マグネシウムが不足すると、心臓病や動脈硬化のリスクを高めてしまいます。

しかし幅広い食品に含まれているため、極端に偏った食生活をしていなければ不足の心配は少ないでしょう。

マグネシウムの推奨量は年齢によって異なります。

| 男性 | 女性 | |

| 18~29歳 | 340mg | 270mg |

| 30~64歳 | 370mg | 290mg |

| 65~74歳 | 350mg | 280mg |

【マグネシウムが含まれる食品】

- ナッツ類(アーモンド、ピーナッツ)

- 豆類(大豆、黒豆、枝豆)

- ほうれん草

- じゃがいも

まずはご自身の摂取量と食生活をチェックしてみましょう。

鉄分

鉄分は血液中や筋肉中に多く存在しています。血液中では赤血球に存在していて、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っているのです。

不足すると「鉄欠乏性貧血」となり、めまいや頭痛、立ちくらみ、集中力の低下といった症状が現れます。

鉄分の推奨量は以下のとおりです。

| 男性 | 女性(月経なし) | 女性(月経あり) | |

| 18~64歳 | 7.5mg | 6.5mg | 9.0mg |

| 64~75歳 | 7.5mg | 6.0mg | ー |

鉄分は月経中・妊娠中・授乳中の女性や、激しい運動をする方は必要量が多くなります。

なお、鉄分は吸収率が低いため、不足しやすい栄養素です。

特に植物性食品に含まれる非ヘム鉄は吸収率が低いです。一方、動物性食品に含まれるヘム鉄は比較的吸収率がいいため、鉄分を効率的に摂取できるでしょう。

【鉄分が含まれる食品】

- レバー

- 貝類(あさり、しじみ)

- 枝豆

- サラダ菜

- ほうれん草

- 大豆製品(納豆、油揚げ)

亜鉛

亜鉛は体内のさまざまな化学反応に必要な「酵素」の構成成分です。

たんぱく質やDNAの合成、胎児や乳児の発育、活性酸素の除去など、多くの役割を担っています。

また、舌で味覚を感じる「味蕾」にも多く存在していて、亜鉛が不足すると味覚障害が生じます。

亜鉛不足の影響はそれだけではありません。他にも免疫力低下・下痢・食欲不振・皮膚炎・脱毛など、さまざまな症状が現れるため、意識的に摂取しましょう。

亜鉛の推奨量は男性で11㎎/日、女性で8mg/日と定められています。

【亜鉛が含まれる食品】

- 牡蠣

- 豚レバー

- 牛肉(赤身)

- 枝豆

- きな粉

- くるみ

ミネラルを適切に摂取する4つのポイント

ミネラルは不足しても摂りすぎても影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、ミネラルを適切に摂取するためのポイントをお伝えします。

ポイント1.野菜や海藻を多く摂取する

これだけ食べていれば全てのミネラルが摂れるという万能な食品はありません。

そのため、さまざまな食品からそれぞれのミネラルを取り入れる必要があります。特に栄養が偏りがちな方は、野菜や海藻の摂取が不足していることが多いです。

すると、野菜や海藻に多く含まれるミネラルが不足してしまいます。自覚のある方は、野菜や海藻を意識して摂るようにしましょう。

ポイント2.加工食品やインスタント食品に注意

加工食品には多くの食塩(塩化ナトリウム)とリン酸塩が含まれています。

食塩は摂りすぎると高血圧の原因となります。一方、リン酸塩はカルシウムの吸収を妨げ、骨がもろくなる原因となるのです。

どちらも体にとって悪影響を及ぼします。時々利用するのは問題ありませんが、頻繁な摂取は控えましょう。

ポイント3.間食でミネラルを取り入れる

不足しがちなミネラルを食事で摂り切れない方は間食で取り入れるといいでしょう。間食でおすすめな食品は以下のとおりです。

- カリウム:いちごやバナナなどの果物

- カルシウム:チーズ、ヨーグルト、小魚

- 亜鉛:くるみ、きな粉

いずれも調理せずに手軽に食べられるものです。ミネラル不足が心配な方はぜひ取り入れてみてくださいね。

ポイント4.サプリメントや健康食品に頼る

忙しくてバランスの取れた食生活を送るのが難しい場合や、月経中の女性など特に必要量が増える場合は、サプリメントや健康食品に頼るのも一つの方法です。

コンビニなどで手軽に手に入るものもあり、忙しくても取り入れやすいでしょう。

しかし、サプリメントはあくまで食事のサポートという位置づけです。食事をサプリメントだけにするなど、食事と置き換えることはおすすめできません。

また、過剰摂取となるおそれもあるため、かかりつけ医や薬剤師に相談するといいでしょう。

幅広い食品からミネラルを摂ろう

今回はミネラルの働きや、多く含まれる食品について紹介しました。

体にごく少量しか存在していないミネラルですが、体内で合成できないため、食事から適切に摂取する必要があります。

ただし、過剰摂取が問題となっているミネラルもあるため、ただたくさん摂ればいいというわけではありません。

この記事を参考にしながら、適切にミネラルを摂るようにしてくださいね。

こちらの記事もおすすめ!

ナッシュがあなたの健康管理をサポート!

ミネラルは体内で合成できないため、食事から摂取する必要があります。そのためには、さまざまな食品を取り入れた、バランスの良い食事が重要です。

しかし、毎日栄養バランスを考えて幅広い食品を取り入れるのは難しいですよね。

「手軽に美味しく栄養バランスの良い食事をしたい」

そんなあなたの健康管理をナッシュの冷凍宅配弁当がサポートします。

ナッシュのお弁当は自社の管理栄養士により、糖質30g以下・塩分2.5g以下で栄養バランスに配慮して設計されています。栄養価もお弁当のフタやアプリから手軽にチェックできますよ。

自社のシェフが監修したメニューは豊富な60種類以上!期間限定や有名店とのコラボメニューが登場するため、飽きずに日々の食事を楽しむことができます。

ぜひナッシュのお弁当の詳しい情報をチェックしてくださいね。

この記事のKEYWORDS :