肝臓の数値が高い!?健康診断でひっかかる原因と対策を紹介

「健康診断で肝臓の数値が高かったけれど、日常生活に支障はない」

「自覚症状がないから、病院には行かない」

このように肝機能検査で指摘を受けても、放置してしまっていませんか?

しかし肝機能の異常を長い間放置していると、知らない間に病気が悪化することもあります。

そこで今回は、下記についてわかりやすく解説します。

- 健康診断の肝機能検査では何がわかる?

- 健康診断で肝機能がひっかかったらどうする?

- 肝機能の検査値が高くなる原因と対策

肝機能に不安のある方は、ぜひ参考にしてくださいね。

健康診断の肝機能検査とは?

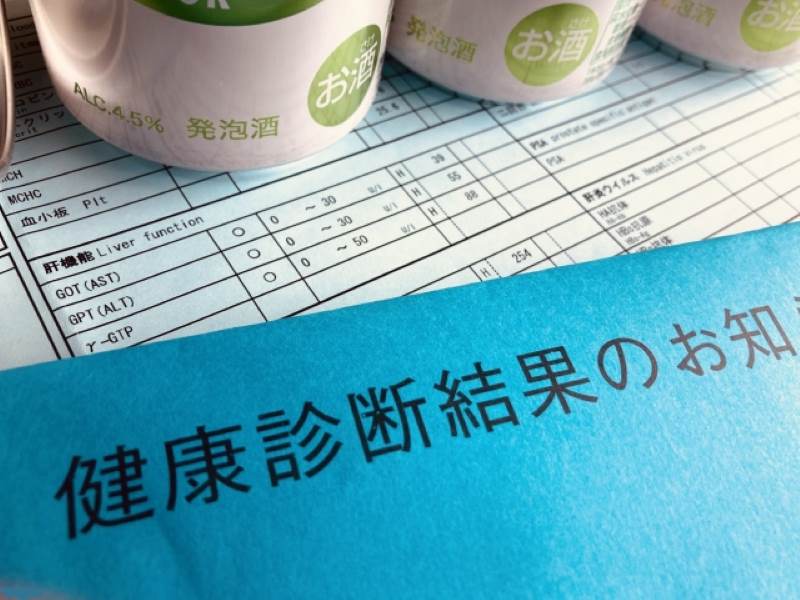

労働安全衛生法に基づく定期健康診断では、肝機能検査として「AST」「ALT」「γ‐GTP」の検査項目を定めています。

この3つの項目が、何を表すのか確認していきましょう。

検査項目1.AST

ASTは肝臓や心臓、筋肉に多く存在する酵素です。

何らかの原因によって、肝臓や心臓、筋肉の細胞が傷つくとASTは血液中に流れ出てきます。その結果、ASTの検査値が上がります。

検査項目2.ALT

ALTは、肝臓に多く存在する酵素です。

またASTと同様に、肝臓の細胞が傷つくとALTも血液中に流れ出し、検査値は上がります。

なおASTとALTは、それぞれの検査値やバランスによって体の状態が異なります。

たとえばASTのみ高い場合は心臓や筋肉の異常、ALTのみ高い場合は肝機能の異常が疑われるでしょう。

検査項目3.γ‐GTP

γ‐GTPも酵素の1種です。

このγ‐GTPは肝臓の解毒作用に関わるので、お酒を飲みすぎた場合に検査値が上昇します。

ほかにも薬を飲むことによって肝臓に負担がかかっているときにもγ‐GTPは高くなります。

精密検査が必要な検査値は?

精密検査が必要になる肝機能の検査値は、次の通りです。

・AST(JSCC法):50IU/l~

・ALT(JSCC法):50IU/l~

・γ‐GTP(JSCC法):100IU/l~

今回ご紹介した値はJSCC法という検査方法を用いた場合の値であり、医療機関によって検査方法が異なります。詳しくはご自身の検査結果を確認しましょう。

なおこの値は医療機関への受診を促す値であり、必ずしも薬による治療が始まるとは限りません。また上の値に満たなくても、肝機能に異常が生じている場合もあります。

| 項目 | 異常なし | 軽度異常 | 要経過観察 生活改善 |

要医療 要精密検査 |

| AST | ~35IU/l | 36~45IU/l | 46~49IU/l | 50IU/l~ |

| ALT | ~35IU/l | 36~39IU/l | 40~49IU/l | 50IU/l~ |

| γ‐GTP | ~55IU/l | 56~79IU/l | 80~99IU/l | 100IU/l~ |

※検査値はJSCC法による値

こちらの表で「軽度異常」や「要経過観察」に該当している方も、体調の変化に気をつけたり生活改善を心がけたりしましょう。

精密検査はどこで受ける?

肝機能の精密検査であれば「内科」を受診しましょう。

医療機関はご自身で選べます。とくにおすすめなのは「消化器内科」や「肝臓内科」です。専門医による診察が受けられます。

また自宅や会社の近く、夜間や土日も診療しているなど通院しやすい医療機関を選ぶのもよいでしょう。

自分の生活スタイルに合わせた病院選びをすれば、忙しくても受診しやすくなりますよ。

肝機能に異常があるとどうなる?

肝機能に異常があっても、病気が進行しないと自覚症状は現れません。しかし、肝機能の異常が長い期間にわたると「慢性肝炎」となり、肝臓の機能が低下します。

さらに放置していると、肝臓が硬くなる「肝硬変」や「肝がん」にまで進行する場合もあります。

病気が進行することによって現れる、肝機能低下のサインは次の通りです。

【肝機能低下のサイン】

- だるさ

- 食欲不振

- むくみ

肝臓は体に必要な物質を作り、不要な物質を除去するなど、とても重要な役割を担っています。

病気が進行すると入院や、長引く治療を行うことになります。異常がある場合は早めに対策し、改善に努めましょう。

肝機能の検査値が高くなる4つの原因

肝機能の検査値が高くなる原因には、次の4つがあります。

- 肝炎ウイルス

- 自己免疫

- アルコールの飲み過ぎ

- 肝細胞に溜まった脂肪

これらについて、詳しく見ていきましょう。

原因1.ウイルス

肝炎ウイルスによって起こる肝炎のことを「ウイルス性肝炎」といいます。

肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、健康診断で行われる最低限の血液検査だけではわかりません。原因を特定するには、肝炎ウイルス検査を受ける必要があります。

ウイルス性肝炎は、食べ物や血液を介して感染します。

知らない間に病気が進行したり、感染を広めたりすることのないよう、適切に検査・治療を行いましょう。

原因2.自己免疫

免疫機能に異常が生じると、自分の肝臓を攻撃してしまうことがあります。

その結果、肝臓が傷つき肝機能の検査値が高くなります。

自己免疫性肝炎は、中年以降の女性に発症することが多いです。原因は明らかになっていませんが、遺伝的要因が関わっていると推測されています。

原因3.アルコールの飲み過ぎ

アルコール性肝炎は、飲酒頻度の高い方が大量に飲んだときに発症することが多いです。

一般的には飲酒量が多く、飲酒期間が長いほど、肝炎は進行しやすいと言われています。一方で個人差や男女差が大きく、少ない飲酒量でもアルコール性肝炎を発症するケースもあるようです。

肝炎は自覚症状の出にくい病気ですが、アルコール性肝炎の場合は次のような症状が現れます。

- お腹の右上が痛む

- 尿の色が紅茶色になる

さらに悪化するとお腹に水がたまったり、むくみが出たりすることもありますよ。

アルコール性肝炎は、まれに重症化して死に至ることもあります。お酒の飲み過ぎには十分注意しましょう。

原因4.肝細胞に溜まった脂肪

肥満や糖尿病、飲酒などの生活習慣が原因で、肝臓の細胞に脂肪が溜まることもあります。

脂肪が溜まりすぎると細胞が傷つき、肝機能の検査値も上がってしまうのです。

なお、30%以上の肝細胞に脂肪が溜まると「脂肪肝」と診断されます。脂肪肝は、「脂肪性肝炎」や「肝硬変」に進行する可能性があります。

それだけでなく、脂肪肝になるとメタボリックシンドロームを合併しやすくなります。そのため、動脈硬化の原因になるリスクも高まってしまいます。

すぐできる!肝機能を改善する方法

肝機能を改善するには、生活習慣の改善が基本です。

すぐにできる改善方法を3つご紹介します。

改善方法1.お酒を飲みすぎない

アルコールは肝機能障害のリスクを高めます。ゆえに、お酒は1日あたり純アルコール20gまでにしましょう。

参考までに純アルコール20gに相当するお酒の量は、下記の通りです。

- ビール:中瓶1本(500ml)

- 日本酒(15%):1合(180ml)

- チューハイ(7%):レギュラー缶1本(350ml)

ちなみにお酒の飲みすぎによって、最初に引き起こされる肝機能障害は「脂肪肝」です。

脂肪肝のように初期段階の肝機能障害であれば、飲酒をやめると短い期間で改善しますよ。

改善方法2.食べすぎない

肝臓を労わるには、適量の食事を摂りましょう。

なぜなら食事を摂りすぎると、余分なエネルギーは中性脂肪となり、肝臓にも蓄積されてしまうからです。

食事の適量は個人によって異なりますが、肥満の方や体重が増え続けている方は食べすぎているケースが多いです。

標準体重を目指して「食事は腹八分目にする」や「間食を控える」などできることから始めてみましょう。

改善方法3.適度に運動する

肝臓に異常が生じているからといって、運動を極端に控えるとかえって状態が悪化することもあります。

肝機能の状態によっては安静が必要な場合もあります。

しかし初期の段階では、食事改善とともに積極的に体を動かすと肝機能の改善に効果的です。

こちらの記事もおすすめ!

早めの対応で肝臓を労わろう

今回は、健康診断で指摘されやすい肝機能異常について解説しました。

肝臓は異常があっても自覚症状は現れにくいため「沈黙の臓器」と呼ばれています。そのため、健康診断にひっかかっても放置している方もいらっしゃるでしょう。

しかし肝機能異常を放置すれば、いつの間にか病気が進行していることもあります。

ゆえに現状で日常生活に支障はなくても、肝機能異常を指摘されたら早めに対策しましょう。

ナッシュがあなたの健康管理をサポート!

健康的な生活を送るためには、バランスの良い食事が重要です。

「手軽にバランスのよい食事を摂りたい」

そんなあなたの健康管理をナッシュの冷凍宅配弁当がサポートします。

ナッシュのお弁当は自社の管理栄養士により、糖質30g・塩分2.5g以下で栄養バランスに配慮して設計されています。栄養価もお弁当のフタやアプリから手軽にチェックできますよ。

自社のシェフが監修したメニューは豊富な60種類!毎週3種類の新しいメニューが出るため、飽きずに日々の食事を楽しむことができます。

ぜひナッシュのお弁当の詳しい情報をチェックしてくださいね。