発酵食品を一覧で紹介!美容やダイエットなど嬉しい効果を詳しく解説

「発酵食品ってどう体にいいの?」

「発酵食品って何がある?」

微生物によって発酵した食材には、私たちの体に嬉しい効果をもたらす成分がたくさん含まれています。

また発酵することによって栄養価や旨みがアップしたり、消化しやすくなったりするなどの変化も生じます。

発酵食品というとヨーグルトや納豆などが頭に浮かびやすいですが、実はそれ以外にもたくさんあります。

今回は数多くある発酵食品を一覧で紹介します。どのような効果があるのかも解説しますので、参考にしてみてくださいね。

発酵食品とは?

「発酵食品」とは、食材にあえて微生物を加えて反応させ、糖やたんぱく質などを分解することで作られる食品のことです。

食材と微生物の組み合わせによって生じる物質は異なるため、発酵食品ごとに効果や風味も違うのです。

また発酵することで消化しやすくなったり、栄養価が増えたりしますよ。

腐るのと何が違う?

「発酵」と「腐敗」は何が違うのでしょうか?

実はメカニズムは同じで、どちらも微生物による食品成分の変化です。大きな違いは、発酵は人体にとって「有益」で、腐敗は「有害」であるということです。

なお、民族や文化によって味・匂いの好みは異なるため、実際には線引きが難しい部分もあります。ただ重要なのは「食べても安全」であることです。

腐敗した食品は下痢・腹痛を引き起こすなど、体にとって害があるので安全とは言えません。

使用される微生物は3種類

発酵に使用される微生物は主に以下の3種類です。

- カビ(麹菌、青カビ、白カビなど)

- 酵母(酵母菌)

- 細菌(乳酸菌、酢酸菌、納豆菌など)

日本の発酵食品として知られるしょうゆ・みそ・みりん・日本酒などは、全て麹菌が使われています。

食品を発酵させる3つのメリット

食品を発酵させることで元の食材にはない、さまざまなメリットが得られます。

メリット1.長期保存ができる

そのままでは傷みやすい食材も、発酵食品にすることで保存性が高まります。

なぜなら発酵に使われる微生物が、腐敗の原因となる物質の繁殖を止めてくれるからです。

例えば野菜はそのまま保存すると傷んでしまいますが、乳酸菌を添加して漬物にすると食材が酸性になり、雑菌の繁殖を防げます。

メリット2.旨味がアップする

発酵によって糖やたんぱく質が分解されると、グルタミン酸やイノシン酸といった旨味成分が発生するものがあります。

それにより元の食材にはない旨味が加わり、より美味しくなるのです。

また、酒やみりんは微生物によってデンプンが分解され、奥深い甘みが生まれるのです。

メリット3.栄養価が上がる

発酵によって栄養価が上がったり、有益な成分が生まれたりする食材もあります。

例えば納豆は原料の大豆に比べてビタミンB2・葉酸・ビタミンKの含有量が大幅にアップします。他にもヨーグルトは原料の牛乳と比べて、カルシウムやビタミンB2の量が多くなるのです。

不足しがちな栄養素も発酵食品を上手に取り入れることで効率的に補えるでしょう。

発酵食品/種類別の一覧

発酵食品を一覧で見ていきましょう。

1.調味料

しょうゆ

日本の伝統的な調味料の一つ。

大豆と小麦を混合したものに麹と食塩を加えて発酵させる。麹や酵母、乳酸菌の力でしょうゆ特有の香りが生まれる。

みそ

大豆に麹を加えて発酵させた調味料。米を添加する米みそ、麦を添加する麦みそなど種類が豊富である。

酢

酒に酢酸菌を加えて発酵させた調味料で、特有の酸味と風味がある。原料によって米酢、果実酢、穀物酢などの種類が異なる。

豆板醤

中国が発祥の調味料で、そら豆に麹・食塩・唐辛子を加えて発酵させる。みそと比べて辛みがあるのが特徴。

2.野菜・豆類

漬物

米ぬかに野菜を漬け、発酵させたものをぬか漬けという。

乳酸菌が増えることで保存性を高めることができる。

キムチ

白菜などの野菜に唐辛子を加え、乳酸発酵させた食品。

乳酸菌が豊富なため整腸作用の効果が高い。

納豆

大豆に納豆菌を加えて発酵させた食品。

発酵させることでビタミンB2が増え、ナットウキナーゼという酵素が発生する。

3.肉類・魚介類

生ハム

豚のもも肉を食塩に漬け込んで、長期熟成したもの。

一切加熱されない点が普通のハムとは異なる。

くさや

発酵した塩水に魚を浸けて干物にした食品。

微生物の分解によって独特の匂いが生じるが、保存性が高い。

いか塩辛

イカの身をイカの肝臓と食塩に漬けて発酵させた食品。

製造方法により赤作り、白作り、黒作りの3種類がある。

4.乳製品・小麦製品

ヨーグルト

牛乳に乳酸菌を加えて発酵させたもの。

たんぱく質や脂質が分解されており消化がいい。乳酸菌を生きたまま体内に取り込むことができるため、腸内環境の改善に効果的。

チーズ

牛乳に乳酸菌を添加し、発酵させて固めたもの。

整腸作用や便秘改善が期待できる。

パン

小麦粉にパン酵母・塩・水を加えて発酵させた生地を焼いたもの。

砂糖や油脂、乳製品を加えることでさまざまな種類のパンができる。

5.飲料

ウーロン茶

茶葉に含まれるタンニンを酸化させて発酵させたお茶。

途中で発酵を止める製造方法から半発酵茶に分類される。

紅茶

茶葉を完全に発酵させて製造されるお茶。

色は赤褐色で香り高いのが特徴である。

ビール

麦芽に水とホップを加えて発酵させたお酒。

酵母の働きにより麦芽の糖がアルコールに変化する。

ワイン

ブドウなどの果実に水や糖を加えて発酵させたお酒。

日本では果実酒とも呼ばれ、ブドウ以外が原料になることもある。

日本酒

米を原料とし、そこに米麹と水を加えて発酵させたお酒。

精米歩合によって「吟醸」「大吟醸」と呼び方が異なる。

発酵食品の4大効果

発酵食品には体にとって嬉しい効果がたくさんあります。ぜひ積極的に取り入れてみましょう。

効果1.腸内環境を整える

発酵食品を摂ると腸内環境を整えることができます。

例えばヨーグルトや漬物などに含まれる乳酸菌は、腸内に存在する善玉菌の働きを助けます。

すると腸内環境が整い、便秘や下痢などの便通異常を予防できるでしょう。

効果2.生活習慣病の予防

発酵食品は生活習慣病の予防になる成分を含むものもあります。

例えば納豆にはナットウキナーゼという成分が含まれ、血液をサラサラにする働きがあります。

ドロドロの血液では脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まるため、これらの予防には納豆が効果的です。

効果3.免疫力アップ

腸は食べ物とともにウイルスや菌などの物質が入ってくる場所です。腸で有害か無害かを見極め、体に侵入してこないよう排除しなくてはなりません。

そのため、体内に存在する免疫細胞は7割が腸に集まっています。つまり免疫力アップのためには、腸内環境の改善が大切なのです。

発酵食品を食べて腸内環境をよくすると、免疫力アップにつながります。体調を崩しやすい方も発酵食品を積極的に摂るといいでしょう。

効果4.肌荒れの改善

腸内環境の悪化は肌荒れも起こしやすくします。

腸内に悪玉菌が増加すると、有害物質が発生します。有害物質は血液に乗って肌に運ばれ、血行不良を起こすのです。

すると肌に負担がかかってターンオーバーが乱れ、ニキビや肌荒れを引き起こすといわれています。

肌荒れにお悩みの方は、発酵食品を摂って腸内環境を整えましょう。

発酵食品を取り入れるポイント3選

発酵食品を食生活に取り入れる時は、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

ポイント1.毎日続けて摂る

発酵食品に含まれる有益な菌が腸内で生きられるのは3〜4日程度です。

発酵食品の効果を持続させるためにも、なるべく毎日継続して摂るよう心がけましょう。

【継続しやすいおすすめの摂り方】

- 朝ごはんにみそ汁を付ける

- サラダに酢やピクルスを入れる

- 間食にヨーグルトやチーズを食べる

このような習慣をつけると、自然に発酵食品を取り入れることができますよ。

ポイント2.食物繊維とオリゴ糖も摂る

腸内で善玉菌を増やすためには、発酵食品に含まれる有益な菌とともに、食物繊維やオリゴ糖を摂るようにしましょう。

食物繊維やオリゴ糖は善玉菌のエサとなって増殖を助ける効果があります。

例えばヨーグルトを食べるときにオートミールやプルーン、カットしたキウイフルーツなどを混ぜるとより効果的ですね。

ポイント3.加熱せずそのまま食べる

発酵食品の中にある有用な菌は、40℃以上の加熱で死滅してしまいます。そのため、生きたまま菌を腸内に取り込みたい場合は、加熱せずにそのまま食べるようにしましょう。

ただし、死んだ菌も善玉菌の働きをサポートする効果があるため、ムダにはなりません。

なお、納豆菌は100度の熱にも耐えられるため、熱いご飯の上にのせても問題はないでしょう。

発酵食品で健康的な毎日を

今回は発酵食品の特徴と代表的な食品を紹介しました。

食品を発酵させると、食材の保存性を高めるだけではなく、栄養価をアップさせたり旨味成分を増やしたりできます。

また、発酵食品には乳酸菌など私たちの腸内で有益な働きをする菌が多く存在しているのです。

腸内環境を整えることで便通をスムーズにしたり、肌荒れを改善する効果も期待できるでしょう。

1日1パック納豆を食べる、間食にヨーグルトを食べるなど、できることからで構いません。さまざまな働きを持つ発酵食品をぜひ取り入れてみてくださいね。

こちらの記事もおすすめ!

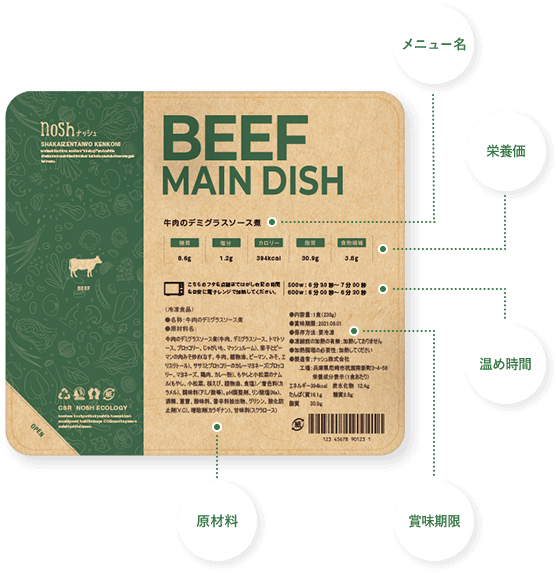

日々の栄養管理をナッシュがサポート!

毎日元気に健康的に過ごすためには、バランスの良い食事が大切です。

「手軽に美味しく健康的な食事を摂りたい!」

そんなあなたはナッシュの冷凍宅配弁当を試してみてはいかがでしょうか?

ナッシュのお弁当は、管理栄養士によりすべてのメニューが糖質30g以下、塩分2.5g以下で設計されています。

HPやお弁当のパッケージから、各メニューの栄養価を確認できます。そのため、忙しくても手軽に栄養管理ができますよ。

メニューは豊富な60種類以上!期間限定や有名店とのコラボメニューも続々登場するため、飽きずに日々の食事を楽しめます。

ナッシュのお弁当に、納豆やキムチ、みそ汁などの発酵食品をプラスするのもおすすめです。

ぜひナッシュのお弁当の詳しい情報をチェックしてみてください。

この記事のKEYWORDS :