健康的な毎日に必要な3つの要素とは?

家族、仕事、未来の自分──すべては健康という土台の上に成り立っています。

しかし、忙しさに追われる毎日で、健康を後回しにしていませんか?

令和6年の統計によると「生活習慣病」は死因全体のおよそ半数前後を占めるとされ、早めの対策・改善が推奨されています。

本記事では、健康の本当の意味や現代人が抱える課題を整理し、今日からできる具体的な方法をわかりやすく解説します。

「健康」の定義とは?

「病気でないこと=健康」ではありません。

世界保健機関(WHO)は「健康とは、肉体的、精神的および社会的に完全に良好な状態である」*と定義しています。

つまり、健康とは丈夫な体だけでなく、安定した心や人間関係も含めたバランスのとれた状態を指します。どれか1つでも欠けてしまうと、たとえ病気でなくても本当の健康とは言えません。

ここでは、健康を支える3つの柱についてわかりやすく解説していきます。

*出典元:厚生労働省ホームページ|平成26年版厚生労働白書 健康長寿社会の実現に向けて~健康・予防元年~

1.肉体的健康

肉体的健康とは、体がしっかり働き、毎日の生活をすこやかに送れる状態のことです。

元気な体は、仕事・家事・趣味などすべての活動の土台となり、暮らしを支えます。

▼実際の様子▼

- 適切な体重や血圧を維持できている

- 栄養バランスのとれた食事ができている

- 十分な睡眠時間がとれている

つまり、ただ「病気ではない」だけでなく、エネルギーに満ち、毎日をいきいきと過ごせる体の状態を指します

2.精神的健康

精神的健康とは、心が落ち着き、自分らしく過ごせる状態のことです。

気持ちが安定していると、集中力や判断力が保たれ、毎日の生活を前向きに楽しみやすくなります。

▼実際の様子▼

- 不安やストレスを抱えても上手に切り替えられる

- 気持ちの落ち込みが長く続かない

- 過度な不安や緊張が少ない

3.社会的健康

社会的健康とは、地域や社会の一員として、他者と関わりながら生活できている状態のことです。

家族や職場、地域の人々とのつながりは、孤独感を和らげ、日々の充実感につながります。

▼実際の様子▼

- 家族や友人と心地よい交流がある

- 職場や地域で自分の役割を果たせている

- 悩みや不安を相談できる相手がいる

現代人が抱える「健康」に関する3つの問題

忙しい日常の中で私たちは知らず知らずのうちに心や体に負担をかけています。

ここでは、現代人に多く見られる健康の問題を3つの視点からわかりやすく解説します。

1.生活習慣病

生活習慣病とは、日々の食事・運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの習慣が原因で発症・進行する病気のことです。

がん、脳血管疾患、心疾患といった日本人の三大死因をはじめ、糖尿病・高血圧・脂質異常症・動脈硬化症なども含まれます。

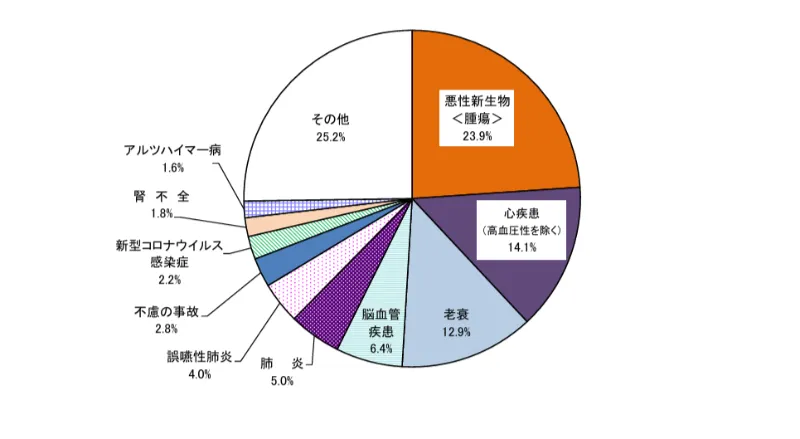

▼主な死因の構成割合(令和6年)▼

出典元:厚生労働省ホームページ|令和6年(2024) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

実際に令和6年の統計では、死亡者の約45.2%が生活習慣病によるものでした。特に40代から死亡率が上昇し、働き盛りの世代に大きな影響を与えています。

生活習慣病のリスクを高める主な要因は以下の通りです。

- 糖質のとりすぎ:肥満や血糖値の上昇につながりやすい

- 塩分のとりすぎ:高血圧や腎機能への負担につながりやすい

- 運動不足:代謝が落ち、肥満が進みやすい傾向がある

たとえば、外食やコンビニ食の頻度が高い・甘いものの食べすぎ・ストレスによる暴飲暴食など、日々の小さな積み重ねが健康リスクを高める要因の一つとされています。

2.メンタルヘルス

メンタルヘルスの不調は、年齢・職業・性格に関係なく、誰にでも起こり得る身近な課題です。

厚生労働省によると、うつ病は日本人の約15人に1人がかかる可能性*があります。。多くの場合ストレスによるものだと言われていますが、原因はまだ解明されていません。

しかし、以下のストレスが関係すると考えられています。

- 大きなストレス:離別・死別、転職、配置転換など

- 小さなストレスの蓄積:日々の人間関係、孤独感など

心の不調は早期の気づきが何よりも大切です。

家族や友人に相談したり、生活習慣を見直したりして症状の悪化を防ぎましょう。

*出典元:厚生労働省ホームページ|うつ病の認知療法・認知行動療法(患者さんのための資料)

3.高齢化に伴う健康問題

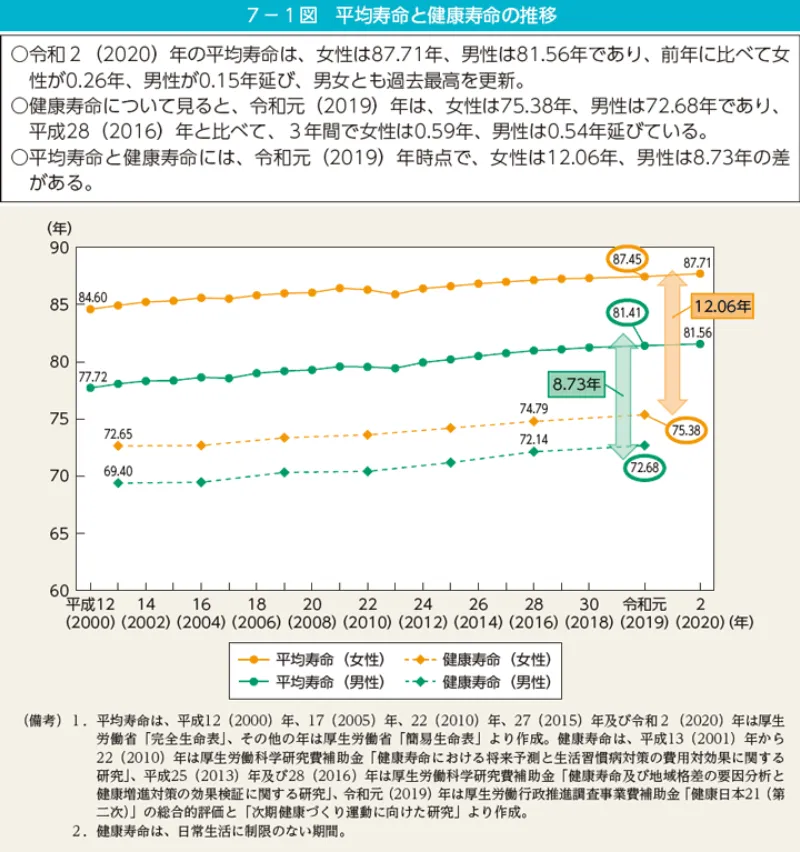

▼平均寿命と健康寿命の推移▼

出典元:内閣府男女共同参画局ホームページ|男女共同参画白書 令和4年版 全体版

現代では平均寿命はのびる一方、自立して生活できる期間(健康寿命)との間に大きな差があります。

上表の通り、男性では約9年、女性では約12年、病気や介護が必要で日常生活に制限がかかっています。

近年増えている健康問題

近年注目されている健康問題に「現代型栄養失調」があります。

現代型栄養失調とは、体重が減っていなくても、一部の栄養素が不足して健康リスクが高まっている状態を指します。

▼主な原因▼

- 丼ぶりやおにぎりなど単品で済ませる食事

- 特定の食材だけを摂る偏ったダイエット

- 噛む力の低下により、肉や根菜など固い食品を避けること

「健康」になるための3つの要素について

健康を保つには、まず食事・運動・休息(睡眠)を意識することが大切です。それぞれのポイントについて詳しく解説します。

1.食事

健康的な食事の基本は、炭水化物・たんぱく質・脂質をバランスよく摂ることです。

| 役割 | 例 | |

|---|---|---|

| 炭水化物 | 脳や体を動かすエネルギー源 | ご飯・パン・めん類 |

| たんぱく質 | 筋肉や皮膚の材料になる | 肉・魚・卵・大豆製品 |

| 脂質 | ホルモンや細胞の材料になる | オリーブオイル・ナッツ・魚油 |

「ラーメンだけ」「サラダだけ」といった単品食は栄養の偏りを招きます。主食+主菜+副菜をそろえるだけで、自然とバランスの良い食事になりますよ。

次に、摂りすぎに注意したい栄養素について見ていきます。

1-1.糖質

糖質とは、炭水化物から食物繊維をのぞいた成分のことです。

糖質を摂りすぎると、余った分が体脂肪として蓄積され、肥満の原因になります。

以下のような糖質を摂る場合、200kcal以内を目安にしましょう。

- ケーキやクッキー

- 菓子パン

- 炭酸飲料やジュース

ただし、ご飯・パン・麺類などの主食に含まれる糖質は1日3回の食事でしっかり摂ることが大切です。

1-2.脂質

脂質を摂りすぎると、悪玉コレステロールが増え、肥満や生活習慣病のリスクが高まります。特に控えたい食品は以下の通りです。

- 揚げ物

- ポテトチップスなどのスナック菓子

- アイスクリーム

しかし脂質はすべて悪いわけではありません。オリーブオイル、魚の油、アボカドなどの良質な脂質は、健康維持に役立ちます。

1-3.塩分

日本人は塩分を摂りすぎる傾向があり平均摂取量は約9.8gです。目標とされる男性7.5g未満、女性6.5g未満を大きく超えています。

目標値を目指すためにも日々の食事で塩分を控える工夫が必要です。

▼減塩のコツ▼

- 全体的に薄味を心がける

- 味噌汁は1日1杯までにする

- めん類の汁はのこす

はじめは物足りなく感じるかもしれませんが、続けるうちに自然と薄味に慣れてきますよ。

出典元:厚生労働省ホームページ|令和5年国民健康・栄養調査報告

2.運動

日常的な運動は、生活習慣病の予防だけでなく、メンタルヘルスや高齢者の健康維持にも役立ちます。

実際に、身体を動かす習慣のある人は、運動不足の人に比べて以下のリスクが低いと報告されています。

- 循環器病

- 2型糖尿病

- がん

- うつ病

- 認知症

特に有酸素運動は運動量に応じて内臓脂肪の減少が認められており、少なくとも週10METs•h(例:30分の速歩 × 5日/週)が1つの目安とされています。体調や服薬状況により適量は異なるものの、ウォーキングやジョギングなど、まずは週1回から始めてみましょう。

忙しくて時間が取れない場合は、通勤時に歩く・階段を使うなど、身近な工夫から始めると良いでしょう。

出典元:厚生労働省ホームページ|健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023

3.休息(睡眠)

睡眠はただの休む時間ではなく、体の回復やホルモンの調整が行われる大切な時間です。

十分な睡眠が取れないと、食欲をコントロールするホルモンが乱れ、過食や肥満、さらには糖尿病や高血圧などの生活習慣病リスクが高まります。

健康的な睡眠のポイントは以下の通りです。

- 睡眠時間の目安は最低でも1日6時間以上※

- 就寝・起床時間をなるべく一定にする

- 寝る前のスマホやカフェインは控える

※ただし、体調や服薬状況により目安は異なります。

4.その他

健康の基本を押さえたうえで、次のポイントも意識しておくとよいでしょう。

4-1.定期健診

自覚症状がなくても、体の中では生活習慣病が進行している可能性もあります。

定期健診を受けることで、血圧・血糖・コレステロール値などを客観的に確認でき、早い段階で予防や治療につなげられます。

4-2.飲酒は適度な量で

お酒は量が多くなると肝臓への負担や高血圧、脂質異常、糖尿病のリスクを高めます。適量の目安は以下の通りです。※

- ビール中瓶1本

- 日本酒1合

- ワイン2杯

- チューハイ1杯

※ただし、体調や服薬状況により適量は異なります。

4-3.リフレッシュ時間を設ける

1日の中で意識的にリフレッシュの時間を設けることが、集中力や気分の安定、睡眠の質向上にも役立ちます。

▼おすすめのリフレッシュ方法▼

- 散歩やストレッチなどで体を動かす

- 好きな音楽を聴く

- 深呼吸や軽い瞑想をする

方法は特別なものでなくても構いません。短時間でも体や心を切り替える習慣を作りましょう。

健康を意識するために

毎日の生活に取り入れたい、健康を意識する3つの工夫をご紹介します。

知っているかどうかで、数年後の健康に差が出るかもしれません。ぜひチェックしてみてくださいね。

1.栄養価の見える化

毎日の食事で何をどれだけ食べればよいか、感覚だけに頼ると栄養が偏りやすくなります。

そこで役立つのが「栄養価の見える化」です。自分の摂取カロリーや塩分、脂質などを事前に確認し、記録する習慣を取り入れましょう。

記録は難しく考えず、目標を達成できたらチェックをつけるなど簡単な方法がおすすめです。

▼意識したいポイント▼

- 摂取カロリーを目標内におさえる

- 食塩や脂質の量を控える

- 食物繊維を20g以上摂る

最近では、栄養価を見える化した宅配弁当サービスも登場しています。

たとえば「ナッシュ」では、すべてのメニューが糖質30g以下・塩分2.5g以下に調整され、カロリーや食物繊維などの数値もトップシールで確認できますよ。

2.時短→自分の時間ができることで心の健康

忙しい毎日の中で料理や片づけに時間を取られると、自分のために使える時間が少なくなり、心の余裕も失われがちです。

そこで注目したいのが「時短による心のゆとり」です。

▼時短で得られるメリットの例▼

- 睡眠や休養の時間をしっかり確保できる

- 趣味やリラックスに充てる時間が生まれる

- 家族や友人とのコミュニケーションが増える

自分の時間を十分に確保できると、気持ちにゆとりが生まれ、心の健康にも良い影響を期待できます。

3.継続のしやすさ

健康づくりで大切なのは、無理なく続けられる方法を選ぶことです。

たとえば「野菜しか食べない」「毎日1時間運動する」といった極端な取り組みは続けにくく、先に心が疲れてしまいます。

▼継続のコツ▼

- 食事や運動の目標を小さく設定する

- 頑張らなくても続けられる仕組みを取り入れる

- ご褒美や達成感を得られる工夫をする

継続しやすい環境を整えることこそ、「健康的な毎日」のために重要なポイントです。

ナッシュとは?

ナッシュは、管理栄養士と専属シェフが手がける冷凍宅配弁当サービスです。

レンジで温めるだけで、栄養バランスのとれた食事が手軽に完成。忙しい毎日を送るあなたへ、栄養バランスに配慮した食事選びをお手伝いします。

全メニューに独自の糖質/塩分基準がある

ナッシュのメニューはすべて、当社基準に基づき『糖質30g以下・塩分2.5g以下』に設計されています。

カロリー・脂質・食物繊維の情報もトップシールに記載されているので、自分の目的に合わせてメニューを選べます。

こんなシーンで活躍!

- ムリなくダイエットしたい方に

- →帰りが遅い夜は、ナッシュの低糖質メニューで軽めに。

- 毎日が忙しくて、食事が適当になりがちな方に

- →電子レンジで簡単、栄養面に配慮した食事が楽しめる!

- 買い物が面倒で、ついコンビニ弁当に頼ってしまう方に

- →糖質・塩分に配慮した手軽な食事を。

食数×配送プラン

ナッシュでは、ライフスタイルや冷凍庫の大きさに合わせて、6食・8食・10食の中からお弁当の数を選べます。

配送間隔も1週間・2週間・3週間・4週間から自由に選択でき、長期の外出や飲み会が続くときはいつでも配送のスキップが可能です。

メニューが豊富

ナッシュの魅力は、なんといっても約100種類の豊富なメニュー。

和食・洋食・中華はもちろんスイーツまで幅広くラインナップされています。

ナッシュは管理栄養士と調理師免許を持つ専属シェフがメニューを開発し「おいしさと栄養バランスの両立」を目指しています。

まとめ

私たちの健康は、体だけでなく心や生活習慣すべてとつながっています。

健やかな毎日を過ごすためには、食事・運動・睡眠といった良い習慣を、暮らしのなかに少しずつ取り入れていく必要があります。

自分に合った方法で無理なく続け、心身ともに健やかな毎日を目指しましょう。

参考文献

- 厚生労働省ホームページ|健康日本アクション21支援システム|生活習慣病とは?

- 厚生労働省ホームページ|健康日本アクション21支援システム|高齢者の低栄養予防

- 厚生労働省ホームページ|健康日本21(第三次)

- 厚生労働省ホームページ|うつ病の認知療法・認知行動療法 (患者さんのための資料)

- 内閣府男女共同参画局ホームページ|男女共同参画白書 令和4年版 全体版

- 厚生労働省ホームページ|健康日本アクション21支援システム|睡眠と生活習慣病との深い関係

- 厚生労働省ホームページ|日本人の食事摂取基準 (2025年版)

- 厚生労働省ホームページ|健康づくりのための睡眠ガイド2023

- 農林水産省ホームページ|食事バランスガイド早分かり

- 農林水産省ホームページ|脂肪のとりすぎに注意

- 農林水産省ホームページ|脂質やトランス脂肪酸が健康に与える影響

石川伊澄(いしかわいずみ) 管理栄養士

医療系企業にて管理栄養士として勤務し、年間100件以上の個別栄養相談を担当。加齢に伴う健康課題や女性のライフステージに応じた栄養管理、若年層の食生活改善まで、幅広い年代への指導経験を持つ。現在はフリーランスとして、管理栄養士の知見を活かし、健康・食分野の記事執筆や監修を中心に活動中。

この記事のKEYWORDS :

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/magazine/wp-content/themes/nosh_magazine/single.php on line 47