腸内環境は食べ物で決まる!腸活におすすめの食べ方を徹底解説

食生活や生活習慣を改善することで、腸内環境を整える活動を「腸活」といいます。

最近では、ダイエットや美肌、便秘の解消のために腸活をする人が増えています。

この記事では腸活の基礎知識や、腸内細菌を増やすための工夫、腸活におすすめの食べ物や生活習慣について紹介します。

今から腸活を始めたいと考えている方、すでに腸活を始めている方も、ぜひ参考にしてくださいね。

腸活ってどうして大事なの?

腸内細菌のバランスによって作られる、腸の状態のことを「腸内環境」と呼びます。

良い腸内環境は、免疫力を高めたり、老廃物や有害物質を外に出しやすくしたりする効果があります。また、病気やがんの予防、美肌効果も期待できます。

一方で腸内環境の悪化は、肥満や糖尿病、大腸がんやうつ病などと、密接に関係していることが分かっています。

つまり、体も心も健康的な毎日を過ごすためには、良い腸内環境が大切なのです。

腸内環境は腸内細菌で決まる

私たちの腸内には約1000種類、100兆個にもおよぶ腸内細菌が棲みついています。

腸内環境は、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」という腸内細菌のバランスによって決まります。

では、これらの腸内細菌は、どのような働きを持っているのでしょうか?

腸に良い働きをする「善玉菌」

人にとって良い働きをしてくれる菌を「善玉菌」と呼びます。ビフィズス菌や乳酸菌などが善玉菌にあたります。

善玉菌は乳酸や酪酸という物質を作ることで、腸内を酸性にします。酸性の環境では悪玉菌が増えにくく、腸内環境が良くなります。

また、善玉菌は他にも以下のような働きを持っています。

- 老廃物や有害物質を体に溜め込みにくくする

- 食中毒菌や病原菌による感染を予防する

- 発がん性物質が作られるのを抑える

- ビタミンB群を作る

- 体の免疫機能を高める

- コレステロール値を下げる

このように、善玉菌が増えることは体に良い効果をもたらします。

腸に悪い働きをする「悪玉菌」

一方、悪玉菌は体にとって良くない働きをします。ウェルシュ菌や大腸菌という種類の悪玉菌が代表的です。

以下のような生活をすると悪玉菌が増えてしまいます。

- たんぱく質や脂質が中心の食事

- 不規則な生活

- 便秘になりやすい生活

悪玉菌は腸内をアルカリ性にし、善玉菌が増えにくい環境を作ります。

悪玉菌が増え、腸内環境が悪くなることで、便秘になりやすくなります。すると、有害物質や老廃物が蓄積し、肌荒れや老化につながるおそれもあります。

さらに、有害物質や老廃物の蓄積は、肥満、糖尿病、大腸がん、動脈硬化症、炎症性腸疾患などと深く関係があると言われています。

これらのリスクを下げるためにも、悪玉菌はなるべく増やさないように注意しましょう。

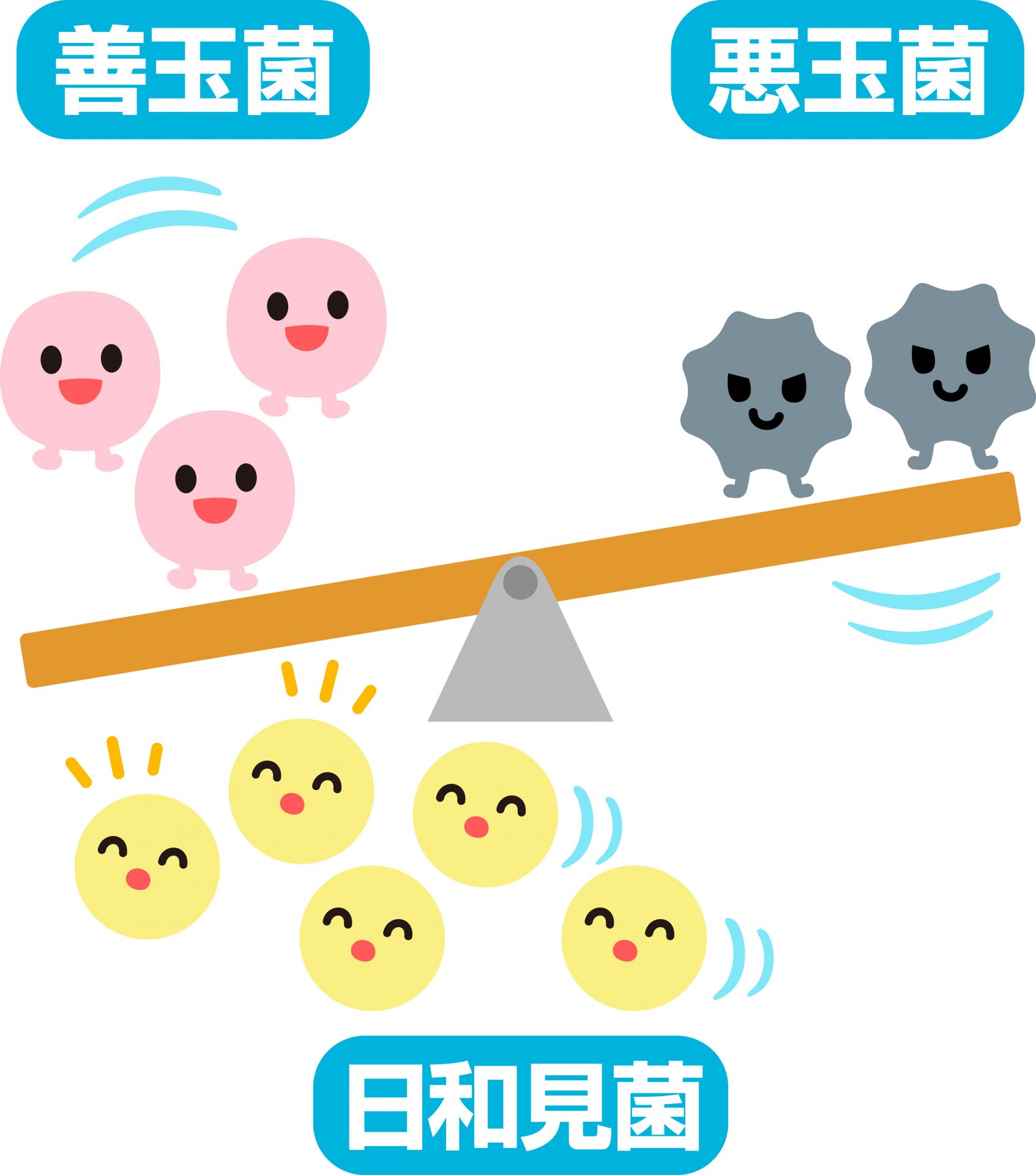

どちらか優勢な方に味方する「日和見菌」

腸内細菌の中で最も多いのがこの「日和見菌」です。日和見菌は、善玉菌か悪玉菌、どちらか多い方に味方をします。

例えば、善玉菌が多い時、日和見菌は体にとって良い働きをしてくれます。逆に、悪玉菌が多い時は、体にとって悪い働きをしてしまいます。

つまり、数の多い日和見菌が、善玉菌と悪玉菌、どちらの性質を持つのか。これが腸内環境を決める大事なポイントです。

日和見菌を善玉菌の味方に付けるためには、善玉菌が増えやすい環境にすることが重要です。

便の色で腸内環境をチェック!

「自分の腸内環境の状態を確認したい。」

「善玉菌と悪玉菌、どちらが多いか知りたい。」

そんな場合には、便を見ることで、おおよその腸内環境をチェックすることができます。

たとえば善玉菌が多く、腸内が酸性寄りの状況では、便の色は黄色っぽく、柔らかいバナナ状をしています。

逆に悪玉菌が多い状況では、便は黒っぽい色になり、悪臭がすることが多くなります。黒っぽくニオイが気になる便は、腸内環境が悪くなっているサインと考えましょう。

腸内環境を良くする方法

善玉菌を増やすことで、腸内環境が整い、体に良い効果をもたらします。そのためには、食事に気を付けることが一番の近道です。

ここからは具体的に、食事で腸内環境を良くするためのポイントについて解説します。

1.脂質やたんぱく質を減らして悪玉菌を抑制する

脂質やたんぱく質を摂りすぎると、悪玉菌が増えやすくなります。

例えば、脂質とたんぱく質が多い、唐揚げやトンカツなどの揚げ物には特に注意しましょう。また、ばら肉も脂質が多いため食べすぎは禁物です。

これらの代わりに、脂質の少ない鶏むね肉や、豚もも肉を意識して取り入れるのがおすすめです。

また、同じ肉料理でも、揚げ物ではなく、茹で料理や焼き料理にすることで、脂質をカットすることができます。

おやつに生クリームやバターたっぷりの洋菓子をよく食べる方も要注意です。和菓子や果物に置き換えるだけでも、脂質の量を減らすことができ、腸内環境に良い効果が期待できますよ。

2.「プロバイオティクス」で善玉菌を取り入れる

善玉菌を増やす方法は大きく2つに分けられます。そのうちの1つが、善玉菌そのものを体へ摂り入れる方法です。

この方法に役立つ食品は「プロバイオティクス」と呼ばれます。

例えば、ビフィズス菌や乳酸菌を含む食べ物や飲み物を摂ることで、腸内の善玉菌を増やすことができます。

ただし、これらの食品由来の善玉菌は、腸内にある程度の期間存在してくれるものの、長期にわたり棲みついてくれるわけではありません。そのため、継続的に食べることが重要です。

また、腸内環境を整えるためには「生きた善玉菌」である必要はありません。

たとえ善玉菌が大腸にたどり着く前に死んでしまっても、その死骸がすでに腸内にいる善玉菌の働きを助けてくれます。

いろんな種類の善玉菌を、様々な食品から摂取しましょう。

3.「プレバイオティクス」で善玉菌を増やす

善玉菌を増やす方法の2つ目は、腸内の善玉菌を増やす作用のある食品を摂り入れる方法です。

これに役立つ食品は「プレバイオティクス」と呼ばれています。

プレバイオティクスとして働く成分には、オリゴ糖や食物繊維があります。

これらは消化・吸収されることなく大腸まで届き、善玉菌の「エサ」となります。エサを与えられた善玉菌は数を増やすことができます。

腸内環境を整えて善玉菌を優位にするために、オリゴ糖や食物繊維を積極的に取り入れましょう。

善玉菌を摂り入れられる食品

善玉菌には様々な種類があり、特に発酵食品に多く含まれています。

腸内環境を整えるためには継続的に食べる必要がありますが、いろいろな種類の善玉菌を摂るほど、その効果を発揮します。

一種類だけではなく、様々な食品を少しずつ食べるようにしましょう。

ここでは、善玉菌を取り入れる「プロバイオティクス」として、特におすすめの食品を5つ紹介します。

毎日の生活に積極的に取り入れ、善玉菌が優位な腸内環境を作りましょう。

乳酸菌を含む「ヨーグルト」

ヨーグルトには様々な種類の乳酸菌が含まれています。飲むタイプのヨーグルトも売られているため、忙しい朝にも手軽に取り入れやすいのが魅力ですね。

お好みのヨーグルトを毎日摂取して、腸内の乳酸菌を増やしましょう。

納豆菌を含む「納豆」

納豆に含まれる納豆菌も、優秀な善玉菌です。

さらに、納豆菌だけでなく、納豆の大豆に含まれる食物繊維も、腸内環境の改善に役立ちますよ。

乳酸菌を含む「みそ」

大豆を発酵させて作られる「みそ」にも、乳酸菌が含まれています。みそ汁やみそ炒めなど、様々な方法で料理に取り入れてみましょう。

和食でおなじみの食品としては、漬物も発酵食品であり、乳酸菌を含んでいます。

日本では昔から、みそ汁や漬物から乳酸菌を毎日摂取していたのですね。

乳酸菌を含む「キムチ」

韓国料理であるキムチにも、乳酸菌が含まれています。

辛い食べ物が好きな方は、腸活のためにキムチを1品プラスしてみてはいかがでしょうか。

麹菌を含む「塩麹」

塩麹は、塩と米麹を混ぜ合わせて作られた調味料です。米麹に含まれる麹菌も、善玉菌として腸内環境を整えるために役立ちます。

塩麹は、お肉を柔らかくしたり、うまみを増したりする効果があります。調理に取り入れることで、毎日の食事がより美味しくなりますよ。

また塩麹には、善玉菌のエサとなるオリゴ糖を作る酵素が含まれています。続けて摂取することで、さらに腸内環境を整える効果が期待できます。

善玉菌を増やす働きをする食品

善玉菌を増やす「プレバイオティクス」として役立つのは、オリゴ糖や食物繊維を豊富に含む食品です。

これらを含む、おすすめの食材を紹介します。

食物繊維がたっぷり「野菜ときのこ」

野菜やきのこには、食物繊維が含まれています。これらは加熱することでかさが減り、たくさん食べやすくなります。

サラダやお惣菜として、毎日意識的に摂取しましょう。

食物繊維とオリゴ糖を摂れる「果物」

果物には食物繊維だけでなく、オリゴ糖も含まれています。そのため、善玉菌のエサとなる2つを効率よく摂取できます。

朝ごはんにバナナを1本食べるなど、積極的に取り入れましょう。

水溶性食物繊維を摂れる「海藻」

野菜やきのこに含まれている食物繊維は、不溶性食物繊維です。一方、海藻には水溶性食物繊維が豊富です。

水溶性食物繊維は、善玉菌のエサとなるだけでなく、有害物質や老廃物を排出しやすくする働きもあります。

キレイな腸への近道のため、海藻を意識して食べるようにしましょう。わかめを入れたみそ汁や、海藻サラダなどがおすすめです。

食物繊維とオリゴ糖を摂れる「大豆製品」

大豆にも、食物繊維とオリゴ糖が含まれています。

納豆はもちろん、豆腐や煮豆、節分で食べる煎り大豆なども腸活に役立ちます。

最も効率が良いのは、大豆をそのまま食べられる煮豆や納豆です。しかし、豆乳や豆腐などからも、食物繊維やオリゴ糖を摂取できますよ。

大豆製品は種類が豊富であるため、飽きることなく続けられるのも魅力ですね。

食物繊維を摂れる「穀物類とイモ類」

玄米などの精製度の低い穀物類やイモ類にも食物繊維が含まれています。

しかしこれらには糖質がたくさん含まれているため、食べ過ぎには注意しましょう。

イモ類を食べる際には、一度冷やすのがおすすめです。

加熱した食品を一度冷やすことで、でんぷんの一部が「レジスタントスターチ」と呼ばれるものに変化します。

このレジスタントスターチは、食物繊維と似た働きを持ちます。そのため、より腸活の効果が期待できるのです。

たとえば、焼きイモを食べる場合、一度冷やしてみましょう。その後、再度温めてもレジスタントスターチは失われません。一手間をかけるだけで、美味しさはそのままに、食物繊維が豊富な状態で食べられますよ。

食品を組み合わせて腸活効果アップ

善玉菌を含む「プロバイオティクス」と、善玉菌を増やす「プレバイオティクス」を一緒に摂取すると、善玉菌を増やす効果が高まります。

この組み合わせを「シンバイオティクス」と呼びます。

善玉菌を取り入れつつ、善玉菌を増やす。

2つの効果を意識して食品を選んでみましょう。

たとえば、以下のようなメニューが「シンバイオティクス」です。

- 果物をトッピングしたヨーグルト

- わかめをたっぷり入れたみそ汁

- 塩麹を使った野菜ときのこの炒め物

また納豆は、納豆菌と同時に、オリゴ糖や食物繊維を摂取できます。つまり、納豆は単体で立派なシンバイオティクスとして機能してくれるのです。

このように、プロバイオティクスとプレバイオティクスの食品を組み合せて摂ることで、腸活の効果がアップするのでおすすめです。

腸活におすすめの生活習慣3つ

腸内環境を整えるためには、食事に気を付けることが最も重要です。

さらに、食事以外の生活習慣にも気を配ることで、より腸活効果をアップさせることができます。

以下では腸活におすすめの生活習慣のポイントについて解説します。

1.適度な運動をする

腸の運動を活発にするためには、適度な運動が欠かせません。腸の活動が鈍ると、便秘になるリスクが上がってしまいます。

便秘で老廃物や有害物質が体に溜まったままだと、悪玉菌が発生しやすくなります。排便をスムーズにするためにも、意識して体を動かすようにしましょう。

お腹周りをひねるストレッチも、腸を動かすのに効果的です。テレビを見ているときなどに、体をひねる運動を取り入れてみましょう。

2.夜更かしをせずに、ぐっすりと眠る

夜更かしをすると、夜に交感神経が活発になります。すると腸を動かすための副交感神経の働きが低下します。その結果、便秘を引き起こしがちになってしまいます。

夜は早めに布団に入って睡眠を十分に取り、胃腸の動きを妨げないようにしましょう。寝ているときに腸がしっかり動くことで、翌朝の排便もスムーズになりますよ。

3.朝ごはんを食べる

ダイエットのために、朝ごはんを抜く方もいるかもしれません。しかし朝ごはんを抜くことはおすすめできません。

夜は、長時間食べ物を胃に入れていない状態が続きます。そのため、腸の動きも緩やかです。

ここから腸を活発に動かして排便をスムーズにするには、朝ごはんを食べて、食べ物を胃や腸へと送り込むことが重要なのです。

朝ごはん抜きの生活は、便秘を引き起こしやすくなります。

毎日決まった時間に朝ごはんを食べ、トイレに座る習慣を付けることが重要です。そうすることで、排便のリズムを作りましょう。

いろんな食品で楽しく美味しく腸活を!

腸活に役立つ食品は、発酵食品や野菜、果物を中心に数多くあります。一種類にこだわらず、様々な食品を毎日摂取しましょう。

そうすることで、腸内細菌がより豊かになり、腸内環境が良くなります。

今回紹介した食品を組み合わせて、美味しい食事を楽しく摂りながら腸活を続けましょう!

あなたの腸活をナッシュのお弁当がサポート!

「腸活を頑張りたいけど、食事は美味しく手軽に済ませたい」

そんなあなたはナッシュのお弁当を試してみてはいかがでしょうか?

ナッシュのお弁当は、管理栄養士により、すべてのメニューが糖質30g、塩分2.5g以下で設計されています。メイン料理と、野菜を使った副菜の入ったお弁当です。

HPのメニュー欄から、各メニューの栄養価や食物繊維の量を手軽に確認できます。ですから、忙しくても手軽に栄養管理ができますよ。

メニューは100種類以上と豊富にご用意!定期的に新しいメニューが出るため、飽きずに日々の食事を楽しむことができます。

ナッシュのお弁当に、食物繊維を多く含む玄米ご飯や、乳酸菌を含むキムチやみそ汁などを合わせるのもおすすめです。

ぜひナッシュのお弁当の詳しい情報を、こちらからチェックしてみてください。

この記事のKEYWORDS :