睡眠の質を良くするには食事から!お悩み別の対処方法も解説

「食事と睡眠って関係があるの?」

「睡眠の質を良くするのは、どんな食事がいい?」

このような疑問を持っていませんか?

日本人の5人に1人は、睡眠に対する悩みを抱えているといわれています。

眠いことで仕事や家事がはかどらず、休日に遊びに行く元気すらなくなってしまうかも知れませんね。

実は食事を改善することで、睡眠の質を向上させることができるかもしれません。

そこで今回は

- 睡眠と食事の関係性

- 睡眠の質を良くする食事方法

について、睡眠の悩み別の対処方法も交えながら解説します。

睡眠と食事の密接な関係

食生活は、睡眠に深く関わっています。そのため、継続的に不眠で悩む方は、食事で改善できるかもしれません。

あなたは以下のような食生活をしていませんか?

- たんぱく質を含む食品、野菜、果物の摂取量が少ない

- 甘いジュースやスイーツ、スナック菓子を食べる習慣がある

このような食生活を送っていると、睡眠の質が悪くなる傾向にあります。

また、一方で睡眠も食事に影響を与えます。

眠る時間が少ないと、甘いものを食べたくなり、間食の回数が増えるという調査結果もあります。

睡眠をおろそかにすると、肥満や生活習慣病になるリスクも高まってしまうのです。

睡眠の質を向上させる5つの栄養素

あなたが睡眠に悩んでいるのであれば、まず食事を見直してみましょう。

では実際に、睡眠の質を上げるためには、どのような食事をすればいいのでしょうか?

まずは睡眠の質を向上させる5つの栄養素について紹介します。以下の栄養素を意識して摂取することで、あなたの睡眠の質を改善してくれるでしょう。

1.トリプトファン

トリプトファンはアミノ酸の一種です。神経を安定させる働きがある、セロトニンという物質を作る材料になります。

睡眠ホルモンである、メラトニンを作るもとになる重要な栄養素です。後ほど詳しくご紹介します。

2.ビタミンB6

ビタミンB6は安眠に役立つビタミンと言われています。

トリプトファンがセロトニンに変換されるのを助けます。

そのため、神経を沈静化する作用や、疲労を回復する効果があります。あなたをイライラや不安などのストレスから解放し、安眠に導いてくれるでしょう。

ビタミンB6は赤身肉や鶏肉などの肉類、まぐろやカツオなどの魚類、バナナやじゃがいもなどに多く含まれています。

3.グリシン

グリシンはアミノ酸の一種で、脳を落ち着かせ、体温を下げる作用があります。体温が下がることで眠りに入りやすくなるため、睡眠の質を高めてくれるでしょう。

旨味や甘みをもっているグリシンは、エビ、ホタテ、イカやカジキマグロなどに多く含まれています。

セリンというアミノ酸も、グリシンの材料として働きます。セリンは大豆製品に多く含まれています。グリシンと合わせて、豆腐や納豆などの大豆製品も積極的に摂るといいですよ。

4.GABA

GABAとは、γ-アミノ酸(Gamma Amino Butyric Acid)の略称です。抗ストレス作用や、神経の興奮を沈静化する作用があります。

以下のような食べ物に多く含まれています。

- 発芽玄米

- 野菜(トマト、なす、じゃがいもなど)

- 果物

- 発酵食品(漬物、キムチなど)

ストレスを和らげたり、睡眠の質を向上させるとして、GABA入りの食品も多く見かけるようになりました。

効果的に取り入れていきましょう。

5.マグネシウム

マグネシウムは、私たちの体に欠かせないミネラルの一つです。体内のさまざまな代謝を助けてくれます。一方で、不足すると睡眠障害を引き起こす原因となってしまいます。

ひじきやわかめ、玄米、ナッツ類に多く含まれています。

白米を玄米に変えてみたり、わかめ入りのみそ汁を足してみたり、日々の食卓に取り入れてみましょう。

大注目!トリプトファンの安眠効果

ご紹介した栄養素の中でも、質の良い睡眠を得るために「トリプトファン」が注目されています。

トリプトファンと睡眠の関係、含まれている食べ物について詳しく紹介します。

トリプトファンとは?

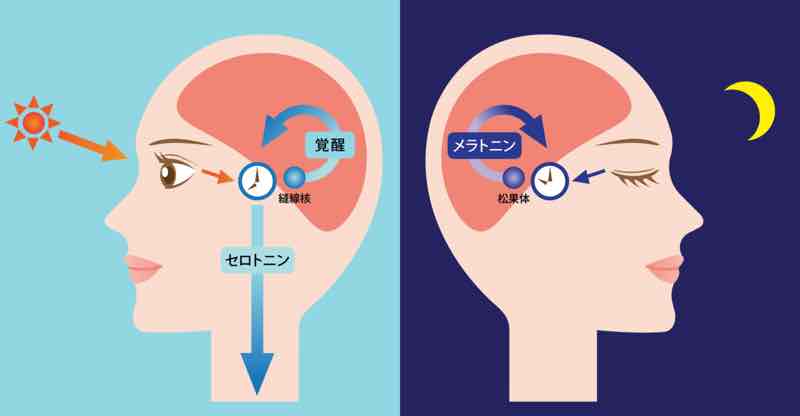

必須アミノ酸であるトリプトファンは、体の中でセロトニンという物質になります。セロトニンはその後、さらにメラトニンという物質に変換されます。

通常、セロトニンは主に昼間に分泌され、覚醒やストレスを緩和する働きをします。そしてセロトニンは、夜になると睡眠ホルモンであるメラトニンと変化し、睡眠を促します。

ですから、夜寝る頃にメラトニンを作り出すためには、トリプトファンの摂取が重要です。

トリプトファンは、体の中で作ることができないため、食べ物から摂取する必要があります。

トリプトファンを多く含む食品

睡眠の質を上げるために、積極的に取り入れたいトリプトファン。多く含まれる食べ物は、以下のとおりです。

- 大豆製品(豆腐・納豆・味噌など)

- 乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズなど)

- 魚類(かつお・まぐろ・サーモンなど)

- 肉類(牛肉・豚肉・鶏肉など)

- 卵製品

- 穀類(米・小麦など)

トリプトファンは、たんぱく質を含む食品に多く含まれています。

この他にも、ごま・ナッツ・バナナなどにも、トリプトファンが含まれています。日々の食事で少しずつ取り入れていきましょう。

トリプトファンと一緒に摂りたい食品

トリプトファンの吸収を高めるために、一緒に食べると良い食べ物があります。それは、ビタミンB6を含んだ食べ物と、糖質を含んだ食べ物です。

ビタミンB6はヒレ肉・ささみなどの肉類、青魚に含まれています。糖質はご飯などの炭水化物から摂るのがおすすめです。

トリプトファンは、ビタミンB6と結びつくことでセロトニンに変換されます。

一方、炭水化物は血糖値を上げ、インスリンというホルモンの分泌を促します。すると、血液中に取り込まれたトリプトファンが脳に届きやすくなるのです。

ですから、一緒にビタミンB6や炭水化物を摂ることで、トリプトファンをより効率的に使うことができるでしょう。

睡眠の質を良くする7つの食事方法

睡眠の質を向上させるには、「何を食べるか」だけでなく「どのように食べるか」も重要です。

これから紹介する7つの食事方法を、ぜひ日常生活に取り入れてみましょう。

1.規則正しい食事をする

食事は1日3回、ある程度決まった時間に規則正しく取りましょう。そうすることで、生活リズムが整い、眠りにつきやすくなります。

3食の中でも、朝ごはんは特に重要です。

朝は忙しく、時間をとるのが難しいかもしれません。しかし、簡単なものでもよいので、朝ごはんは抜かないようにしましょう。

そして朝ごはんにはトリプトファンを含むたんぱく質と、糖質を摂るように心がけましょう。

朝にトリプトファンを摂取すると、夜寝る頃にはメラトニンに変換されます。そして、メラトニンが自然な睡眠を促してくれるでしょう。

また、朝の糖質は体内時計をリセットする効果があり、脳のエネルギー源としても重要です。エネルギー不足で日中の活動力が低下してしまうと、夜の睡眠に影響してしまうかもしれません。

1日3食、規則正しく食べるようにしましょう。

2.腸内環境に良いものを摂取する

腸に棲み着いている腸内細菌の活動によって、セロトニンの分泌が促進されます。そのため、腸内環境に良いものを積極的に摂取しましょう。

おすすめは、発酵食品であるヨーグルト・納豆・ぬか漬け・キムチ・チーズなどです。

その他にも食物繊維を多く含む野菜や果物も、腸内環境を良くしてくれます。

こちらの記事もおすすめ!

3.昼寝前にカフェインを摂取する

15分程度の昼寝は、午後の眠気を解消するのに役立ちます。

しかし30分以上の昼寝は、起きた時に頭がぼーっとしたり、体がだるくなったりしてしまいます。

そこで、短時間の昼寝前に、コーヒーなどのカフェイン飲料を飲んでおくことがおすすめです。仮眠から起きる頃にカフェインの覚醒作用が発揮され、すっきりと目覚めることができるでしょう。

4.17時以降のカフェイン摂取を控える

カフェインには覚醒作用があります。そのため、寝付きが悪くなったり、睡眠時間が短くなったりしてしまいます。

カフェインの感受性は人それぞれですが、寝る5〜6時間前からはカフェインを控えておきましょう。

例えば、コーヒーや緑茶、チョコレートにもカフェインが含まれています。寝付きが悪くて悩んでいる方は、夜の飲み物を見直してみましょう。

5.寝る3時間前までに食事を済ませる

胃や腸が食べ物を消化するのには、2〜3時間かかります。もしも胃や腸が活発に動いていると、眠りにつきにくくなります。

そのため、晩ごはんは寝る3時間前までに済ませましょう。

仕事などで忙しく、晩ごはんが遅くなる場合は、晩ごはんを2回に分けて食べる方法がおすすめです。

まず夕方に、おにぎりやパンなどの少量の炭水化物を食べておきましょう。その後、夜に肉や魚などのたんぱく質と野菜を食べます。

そうすることで、生活リズムが乱れにくくなるでしょう。

また、炭水化物を早めに食べておくことで、太りにくくなるという効果も期待できますよ。

6.晩ごはんは腹八分目に抑える

満腹まで食べると、消化のために胃や腸に大きな負担がかかってしまいます。

たとえ脳が眠っていても、内臓が活発に働いていれば、睡眠の質は下がってしまいます。ですから、晩ごはんは腹八分目程度に抑えるのがおすすめです。

腹八分目に抑えるために、いつもより噛む回数を増やしてみましょう。よく噛むことで満腹感を得やすくなるため、腹八分目でも満足できるようになるでしょう。

7.お酒の量を適量に抑える

アルコールは寝つきをよくする面もあります。眠れずについ、お酒を飲んでしまう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、アルコールには明け方の睡眠を妨げる一面もあります。そのため、眠りが浅くなったり、早く目が覚めたりしてしまうかもしれません。

睡眠に悩んでいるけれど、毎日お酒を飲むという方は、少しずつ減らしていきましょう。

睡眠の悩み別の対処方法

年齢とともに、睡眠の悩みも変化していきます。歳を重ねると、早寝早起きになったり、眠りが浅くなったりする傾向にあります。

しかし、その中には食事で改善できる睡眠の悩みもあります。睡眠の悩みの内容によって対処方法が異なるため、参考にしてみてください。

なかなか寝つけない場合

食事をとってすぐは、なかなか寝つけません。なぜなら、食事直後は胃や腸が活発に働いているからです。

なかなか眠れない場合は、早めに食事を済ませたり、食べる量を減らしたりするとよいでしょう。また、アルコールやカフェインなどの摂取もなるべく控えましょう。

空腹で眠れない場合には、ホットミルクや白湯を飲むのがおすすめです。特に白湯を飲むことには以下のようなメリットがあり、眠りにつきやすくなりますよ。

- 消化の負担がない

- 覚醒作用がない

- 血行を良くする

眠りが浅い場合

胃に食べ物が残っていると、消化をするために負担がかかってしまいます。そのため、眠りが浅くなります。

眠りが浅いと感じる場合、寝る前の飲食を控えることで改善できるかもしれません。

他にも、ストレスも眠りが浅くなる原因になります。

寝具や照明器具を見直したり、お風呂に浸かったりすると、リラックスして深く眠れるようになるでしょう。

人間は体温が少しずつ下がっていくことで眠くなってきます。そのため、眠る1〜2時間前に温めのお風呂で体を温めると、よく眠れるでしょう。

寝起きが悪い場合

寝起きの悪さを改善するために、起床したら、まず朝日を浴びて体内時計をリセットしましょう。そうすることで体内時計が整い、睡眠の改善に効果的です。

また、睡眠ホルモンの素となるトリプトファンを、積極的に摂取しましょう。

生活習慣においては、夜遅い時間帯のスマートフォンやパソコンの利用が、睡眠に悪影響を及ぼします。画面から発光されるブルーライトが、体内時計を乱し、寝つきを悪くしてしまうのです。

寝付きが悪くなると睡眠時間が短くなり、寝起きも悪くなってしまいます。ですから、寝る1時間半〜2時間前にはスマートフォンやパソコンの画面を見ないようにしてみましょう。

食事を見直して、ぐっすり快眠を!

睡眠と食事には密接な関係があり、それぞれが影響を及ぼしあっています。今回ご紹介した睡眠の質を良くするポイントを、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。

睡眠の質を向上させる栄養素を意識的に摂り、健康的な毎日を送りましょう。

栄養バランスに配慮したナッシュのお弁当

睡眠の悩み解消のために、栄養バランスのいい食事を心がけたい。でも食事は手軽に美味しく済ませたい。

そんなあなたはナッシュのお弁当を試してみてはいかがでしょうか?

ナッシュのお弁当は、管理栄養士により、すべてのメニューが糖質30g、塩分2.5g以下で設計されています。HPのメニュー欄から、各メニューの栄養価や食物繊維の量、栄養価を手軽に確認できます。

ですから、忙しくても手軽に栄養管理ができますよ。

メニューは豊富な60種類以上!毎週3種類の新しいメニューが出るため、飽きずに日々の食事を楽しむことができます。

ナッシュのお弁当の詳しい情報を、ぜひチェックしてみてください。