「きゅうりに栄養がない」は嘘?効能効果や美味しく食べる方法を紹介

「きゅうりに栄養はあるの?」

「あまり栄養がなさそう…」

きゅうりはサラダや漬物など、食卓に登場することの多い野菜です。

そのため、きゅうりの収穫量は多く、果実や種実を食べる果菜類の中ではトマトに次いで全国2位となっています。

一方で「きゅうりには栄養がない」と噂されることもあるようです。

そこで今回は、栄養がないと噂される理由や、きゅうりに含まれる栄養素について解説します。

みずみずしくシャキッとした、美味しいきゅうりを見極めるポイントについても紹介します。ぜひ最後までご覧ください。

きゅうりの栄養と効能

きゅうりは全体の95.4%が水分で、みずみずしさが特徴の野菜です。そんなきゅうりに栄養はあるのでしょうか?

さっそくカロリーや栄養素について見ていきましょう。

1本あたりのカロリー

きゅうり1本(100g)あたりは13kcalと、非常に低カロリーです。

参考までに、ほかの夏野菜と比較してみましょう。

| カロリー | 水分 | |

| きゅうり | 13kcal | 95.4g |

| トマト | 20kcal | 94.0g |

| なす | 18kcal | 93.2g |

| おくら | 26kcal | 90.2g |

※100gあたり

このように、ほかの夏野菜と比べてきゅうりのカロリーは少なく、水分が多めな野菜です。

カリウム/むくみ予防に効果的

きゅうりには、カリウムが含まれています。

カリウムには、体内の余分な塩分を排出したり、水分量を調節したりする働きがあります。そのため、次のような効果が期待できます。

【カリウムの効果】

- 高血圧の予防や改善

- むくみの改善

ちなみにWHOのガイドラインでは、高血圧など生活習慣病予防の観点からみると、カリウムは1日3,510mg程度摂るのが望ましいとしています。しかし実際には2,000mg程度しか摂れていません。

まずは男性で3,000mg以上、女性で2,600mg以上を目標として摂りましょう。(日本人の食事摂取基準 カリウム摂取目標量より)

ちなみにカリウムは水に溶けやすい性質があるため、食材をゆでたり、長時間水にさらしたりすると流れ出てしまいます。

きゅうりは軽く洗って生のまま食べられるので、カリウムが失われにくいでしょう。きゅうりを1本食べれば、200mgのカリウムが補えますよ。

高血圧やむくみが気になる方は、きゅうりも活用しつつ、カリウムを意識して摂りましょう。

ビタミンK/丈夫な骨をつくる

ビタミンKは、カルシウムが骨にくっつくのを助ける働きがあります。そのため、丈夫な骨を作るために欠かせない栄養素です。

またビタミンKは、血液凝固にも関わっています。したがってビタミンKが不足すると、ケガをしたときに出血が止まりにくくなります。

ちなみに、ビタミンKは油との相性がいいのが特徴です。よって効率よく摂るには、次のような食べ方がおすすめです。

- きゅうりをサラダにする際は、アボカドやオリーブオイルを加える

- きゅうりを和え物にする際は、ごま油を加える

このように、きゅうりには脂質の多い食材や油を含むドレッシングを合わせるといいでしょう。

栄養がないと噂される理由

きゅうりは大半が水分ですから栄養がないように思われがちです。

また、きゅうりが「Least calorific fruit」という記録名でギネス認定されていることも栄養がないと噂される一因でしょう。

「Least calorific fruit」は「カロリーのもっとも低い果実」と訳しますが、「カロリーが低い=栄養がない」と誤った認識が広がってしまったのかもしれませんね。

きゅうりは栄養を破壊する!?

「きゅうりは栄養を破壊する」といわれることもあるようです。これには、きゅうりに含まれる「アスコルビナーゼ」という酵素が関わっています。

実は、アスコルビナーゼにはビタミンCを分解する働きがあるのです。このアスコルビナーゼの働きは、酸や熱によって弱まります。

したがってビタミンCを多く含む食べ物と合わせるときには、きゅうりに酢やレモンをかけるといいでしょう。

またきゅうりを軽く炒めるなど、火を通すことでもアスコルビナーゼの働きが低下し、ビタミンCが分解されにくくなりますよ。

美味しいきゅうりの選び方

ここからは、美味しいきゅうりの選び方を紹介します。

きゅうりはサラダなど素材の味を活かして食べる機会も多いですよね。ポイントを押さえて美味しいものを見分けましょう。

選び方のポイントは、3つあります。

- 鮮やかな緑色をしている

- ハリがある

- いぼがしっかりしている

なお表面にシワがあるものは、鮮度が落ちている証です。また曲がっているきゅうりでも、3つの条件を満たしていれば味は劣りません。

表面に付いている白い粉は何?

きゅうりの表面についている白い粉は「ブルーム」と呼ばれます。ブルームはきゅうりから出る天然の物質で、水分の蒸発を防ぎます。

なお、ブルームが付いているきゅうりを食べても健康を害することはありません。一方でブルームは農薬と間違われることも多く、敬遠されることもあるようです。

そこで品種改良されたのが「ブルームレスきゅうり」です。スーパーで見かけるきゅうりにも「ブルームレス」と表記されたものがありますよ。

ちなみに「ブルームきゅうり」と「ブルームレスきゅうり」で、栄養価は大きく変わりません。しかし、ブルームきゅうりの方が「果皮がやわらかく歯切れがよい」と言われることもあります。

品種による違いはある?

いぼがしっかりしていることが、きゅうりの選び方のポイントです。しかし実は「いぼの無いきゅうり」も存在します。

これはいぼが多いと洗いにくい、という理由で品種改良されたものです。カット野菜に加工する工場では、しっかり洗えないと細菌が繁殖することがあるからです。

「いぼなしきゅうり」は、従来のきゅうりと比べて短く太めで、果皮がやわらかいという特徴があります。

また「いぼありきゅうり」には「白いぼ」と「黒いぼ」があり、それぞれ以下の特徴を持っています。

- 白いぼきゅうり:皮が薄く、果肉はみずみずしい。旬は夏~秋

- 黒いぼきゅうり:皮が厚く、味は旬の白いぼきゅうりに劣る。旬は春~初夏

したがって現在は、見た目も味も優れている白いぼきゅうりが主流となっています。

適切なきゅうりの保存方法

きゅうりを適切に保存すれば、4〜5日は鮮度を保てるでしょう。なお、適切な保存方法は下記のとおりです。

【きゅうりの保存方法】

- 水気をふき取り、ポリ袋に入れる。

- 密閉せずに、ヘタを上にして、冷蔵庫の野菜室に入れる。

急激な温度変化はきゅうりの苦みが増し、ビタミンCは減少する原因になります。美味しく食べるために、10〜15℃で保管しましょう。冬場は、冷蔵庫ではなく風通しのよい冷暗所に保管してもいいですよ。

きゅうりを美味しく食べる調理のポイント

きゅうりを生で食べるときには「板ずり」をしましょう。

板ずりとは、塩を振ってから、まな板の上でゴロゴロ転がすことです。そうすると、色は鮮やかに、いぼが取れ、一緒に渋みも取れて美味しさが増すでしょう。

酢の物にするときには「立て塩に漬ける」と、水分が抜けて味がなじみやすくなります。

立て塩に漬けるとは、薄い塩水(水1カップにつき塩小さじ1程度)にきゅうりを漬けることです。漬ける時間は、10分ほどが目安ですよ。

サラダや酢の物以外の食べ方は?

きゅうりは食卓に彩りを与えるだけでなく、さまざまな料理に活用できます。

【おすすめのきゅうり料理】

- ピクルス

- 漬物(ぬか漬け、浅漬け、醤油漬け)

- キムチ

- 中華風炒め物

- 巻き寿司

- 冷や汁

ぜひお試しください。

普段の食事できゅうりを味わおう

今回はきゅうりの栄養や、美味しく食べるコツについて解説しました。

きゅうりは非常に低カロリーな野菜ですが、栄養がないとはいえません。なぜなら、カリウムやビタミンKなど健康維持に欠かせない栄養素も含まれるからです。

これらを効率よく摂るには「水にさらす時間を短くする」「油脂と一緒に食べる」といいでしょう。

ぜひ日々の食卓で、美味しいきゅうりを楽しんでくださいね。

こちらの記事もおすすめ!

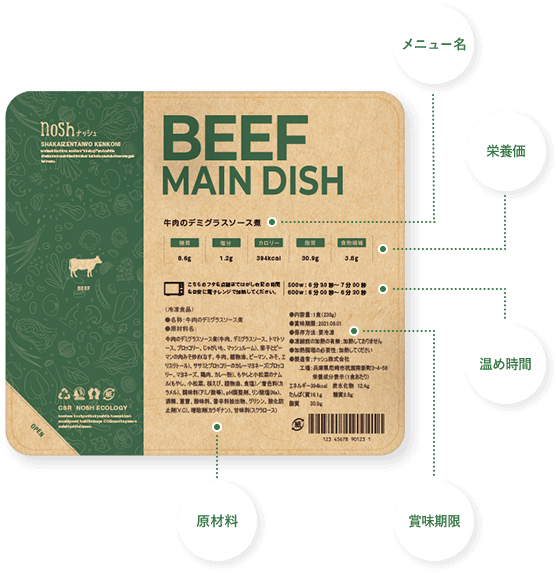

ナッシュがあなたの健康管理をサポート!

健康的な生活を送るためには、バランスの良い食事が大切です。

「手軽に美味しく栄養バランスの良い食事をしたい」

そんなあなたの健康管理をナッシュの冷凍宅配弁当がサポートします。

ナッシュのお弁当は自社の管理栄養士により、糖質30g以下・塩分2.5g以下で栄養バランスに配慮して設計されています。栄養価もお弁当のフタやアプリから手軽にチェックできますよ。

自社のシェフが監修したメニューは豊富な60種類以上!期間限定や有名店とのコラボなど、新しいメニューが続々と追加されるため、飽きずに日々の食事を楽しむことができます。

ぜひナッシュのお弁当の詳しい情報をチェックしてくださいね。